Особенности внутреннего строения пресмыкающихся. Особенности организации пресмыкающихся

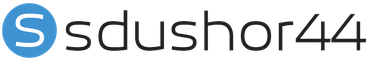

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности пресмыкающихся также рассмотрены на примере ящерицы.

Питание и пищеварение. Пищеварительные системы пресмыкающихся и земноводных сходны по всем основным отделам (рис. 143 и 144). Таковы рот, глотка, желудок, кишечник, клоака.

Рис. 143. Внутреннее строение ящерицы (самца): 1 - сердце; 2 - трахея; 3 - легкие; 4 - желчный пузырь; 5 - печень; 6 - желудок; 7 - поджелудочная железа; 8 - тонкая кишка; 9 - толстая кишка; 10 - почки; 11 - мочевой пузырь; 12 - клоакальное отверстие; 13 - семенники; 14 - семяпроводы

Во рту слюна смачивает пищу, чем облегчается ее движение по пищеводу. В желудке под действием желудочного сока в кислой среде переваривается белковая пища. В кишечник открываются протоки желчного пузыря, печени и поджелудочной железы. Здесь завершается переваривание пищи, происходит всасывание питательных веществ в кровь.

Рис. 144. Схема пищеварительной и дыхательной систем ящерицы: 7 - рот; 2 - ноздри; 3 - ротовая полость; 4 - глотка; 5 - пищевод; 6 - трахея; 7 - легкое; 8 - печень; 9 - желудок; 10 - поджелудочная железа; 11 - тонкая кишка; 12 - толстая кишка; 13 - клоака

Ящерицы поедают в основном насекомых и червей, змеи - полевок, мышей, лягушек. У некоторых змей на передней части головы имеются специальные чувствительные ямки - термолокаторы, способные воспринимать тепло (инфракрасное излучение), идущее от теплокровного животного. Ядовитые змеи убивают добычу ядом из ядовитых желез (расположены в стенках ротовой полости), который стекает по ядовитым зубам.

Дыхательная система. В связи с появлением шейного отдела у ящерицы удлиняются дыхательные пути, по которым воздух поступает изо рта в легкие. Воздух втягивается через ноздри, попадает в ротовую полость, затем в гортань, потом в длинную трубку - трахею (см. рис. 143). Трахея делится на более узкие трубочки - бронхи, идущие в легкие. Легкие у рептилий устроены сложнее, чем у амфибий. Стенки полости легкого имеют много складок, где многократно разветвляются кровеносные сосуды. Это увеличивает поверхность их соприкосновения с воздухом, усиливая газообмен.

Кровеносная система. Сердце трехкамерное, с неполной перегородкой в желудочке. Из него выходят три крупных сосуда: левая и правая дуги аорты и легочная артерия (рис. 145). Две дуги аорты, обойдя сердце, сливаются в один общий сосуд - спинную аорту.

Рис. 145. Схема строения кровеносной системы ящерицы: 1 - сердце; 2 - сонная артерия; 3 - левая и правая дуги аорты; 4 - легочная артерия; 5 - яремная (несет кровь от головы) вена; 6 - кишечная вена; 7 - легочная вена; 8 - капиллярная сеть внутренних органов

По телу течет смешанная кровь, как у земноводных, поэтому у рептилий непостоянная температура тела, которая зависит от температуры окружающей среды.

Легочная артерия разделяется на две ветви, которые несут к левому и правому легкому венозную кровь. Здесь она насыщается кислородом. По легочным венам артериальная кровь поступает в левое предсердие. В желудочке кровь частично смешивается, самая богатая кислородом идет к голове, смешанная - ко всем органам тела, насыщенная углекислым газом - к легким.

Нервная система. У рептилий, по сравнению с амфибиями, все отделы головного мозга усложнены и увеличены (рис. 146). Это связано с более сложным и многообразным поведением пресмыкающихся. Условные рефлексы у них образуются быстрее, чем у рыб и земноводных. Особенно увеличены передний мозг и мозжечок, продолговатый мозг образует изгиб, характерный для всех высших позвоночных. Кроме зрения и обоняния у пресмыкающихся хорошо развито осязание.

Рис. 146. Схема строения головного мозга ящерицы: 1 - передний мозг; 2 - промежуточный мозг; 3 - средний мозг; 4 - мозжечок; 5 - продолговатый мозг

Выделительная система. Выделительная система пресмыкающихся такая же, как и у всех наземных позвоночных животных. В органах выделения - почках - усилен механизм возврата воды в организм. Поэтому конечный продукт обмена веществ у пресмыкающихся выделяется не в виде жидкой мочи (как у земноводных), а в форме мочевой кислоты в кашицеобразном состоянии в клоаку, а затем наружу. На выведение из организма кашицеобразной мочевой кислоты не требуется так много жидкости, как на выведение жидкой мочи.

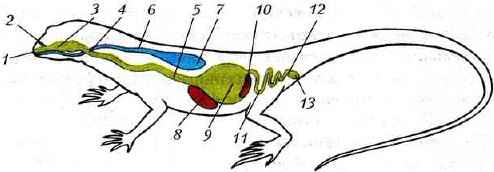

Органы размножения. У рептилий, как и у других позвоночных, органы размножения самцов - семенники, а у самок - яичники (рис. 147). Оплодотворение у пресмыкающихся внутреннее. Семенная жидкость попадает в половые пути самки при сближении клоак самца и самки. Зародыш в оплодотворенной яйцеклетке развивается уже тогда, когда яйцо продвигается по яйцеводу, покрывается яйцевыми оболочками. Они обеспечивают зародыш водой, предохраняют от повреждений и сотрясений.

Рис. 147. Схема строения яйцевода ящерицы: 1 - яичник; 2 - воронка яйцевода; 3 - продвижение оплодотворенного яйца по яйцеводу; 4 - яйцо, покрытое оболочками, в клоаке

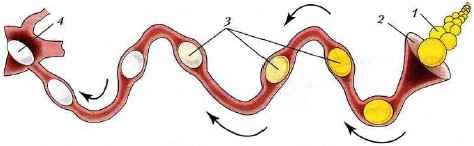

Рептилии откладывают яйца на землю или в специально подготовленные углубления (рис. 148). Некоторые пресмыкающиеся охраняют свою кладку (например, крокодилы); другие, отложив яйца, покидают их (например, черепахи). Иногда детеныши развиваются в теле матери. В этих случаях происходит яйцеживорождение. Например, у гадюки и у живородящей ящерицы детеныши вылупляются из яйца во время его откладывания.

Рис. 148. Черепаха, откладывающая яйца (А), и выход молодой черепахи из яйца (Б)

Годовой жизненный цикл. Пресмыкающиеся широко распространены по земному шару и встречаются в разных климатических зонах. Однако, будучи холоднокровными животными с непостоянной температурой тела, они нуждаются в поступлении тепла извне. Поэтому наиболее многочисленны эти животные в тропических и субтропических зонах земного шара. В сезонном климате, где теплое лето сменяется холодной осенью и зимой, пресмыкающиеся с наступлением неблагоприятных условий уходят в укрытия: норы, пещеры, под корни деревьев, в подвалы сельских домов и лесные избушки. Там животные впадают в оцепенение - спячку. Весной, когда воздух и поверхность почвы хорошо прогреются, рептилии выходят на поверхность и переходят к активному образу жизни.

Рептилии хорошо приспособлены к обитанию на суше: они дышат легкими, у них внутреннее оплодотворение, а яйцо покрыто защитными оболочками, обеспечивающими развивающийся зародыш водой и питательными веществами. Температура тела зависит от окружающей среды. В неблагоприятное время года рептилии проводят в укрытиях, впадая в оцепенение, в благоприятные периоды активны.

Упражнения по пройденному материалу

- Какие усложнения в строении дыхательной системы можно отметить у рептилий по сравнению с земноводными?

- Расскажите о строении кровеносной системы пресмыкающихся. Почему они относятся к холоднокровным животным?

- Сравните строение нервной системы рептилий и земноводных. Как отражается более сложное поведение рептилий на строении их головного мозга?

- Какие особенности поведения рептилий способствуют успешному размножению?

- Почему пресмыкающиеся наиболее распространены в тропических и субтропических зонах.земного шара?

Пресмыкающиеся – первые наземные позвоночные, часть видов вновь перешла к водному образу жизни.

Внешнее строение

(графическое изображение)

Яйца пресмыкающихся крупные, богатые желтком и белком, покрыты плотной пергаментообразной оболочкой, развиваются на суше или в яйцеводах матери. Водная личинка отсутствует. Родившееся из яйца молодое животное отличается от взрослых только размерами.

Сухая кожа покрыта роговыми чешуями и щитками.

- Ноздри

- Глаза

- Голова

- Туловище

- Барабанная перепонка

- Чешуя

- Когти

- Передняя конечность

- Задняя конечность

- Хвост

Внутреннее строение ящерицы

Пищеварительная система

Пищеварительная система

Рот, ротовая полость, глотка, желудок, пищеварительные железы, поджелудочная железа, печень, тонкий и толстый кишечник, клоака – таковы отделы пищеварительной системы пресмыкающихся.

Во рту слюна смачивает пищу, чем облегчает её движение по пищеводу. В желудке под действием желудочного сока в кислой среде переваривается белковая пища. В кишечник открываются протоки желчного пузыря, печени и поджелудочной железы. Здесь завершается переваривание пищи и происходит всасывание питательных веществ в кровь. Непереваренные остатки пищи через клоаку выводятся наружу.

Выделительная система

Выделительная система

Органы выделения – почки, мочеточники и мочевой пузырь.

Скелет

Скелет полностью костный. Позвоночник разделён на пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой. Голова подвижная благодаря удлинению шеи и наличию двух специализированных шейных позвонков.

- Череп

- Лопатка

- Кости передней конечности

- Позвоночник

- Рёбра

- Кости таза

- Кости задней конечности

Шейный отдел состоит из нескольких позвонков, причём первые два обеспечивают поворот головы в любую сторону. А это крайне важно для ориентации с помощью органов чувств, находящихся на голове.

Грудной отдел через грудную клетку фиксирует плечевой пояс и даёт опору передним конечностям. Поясничный отдел обеспечивает изгибы туловища, помогающие передвижению. Мощный крестцовый отдел состоит уже из двух позвонков и немеет на себе пояс задних конечностей. Длинный хвостовой отдел обеспечивает балансирующие движения хвоста.

Поскольку ротовая полость больше не участвует в газообмене, челюсти стали вытянутыми, более пригодными для своей основной функции – захвата пищи. Более сильные челюстные мышцы, прикреплённые к новым выступам на черепе, позволили значительно расширить пищевой рацион.

Системы органов

Дыхательная

Дыхательная система

Дыхание только легочное. Механизм дыхания всасывательного типа (дыхание происходит с помощью изменения объёма грудной клетки), более совершенный, чем у земноводных. Развиты проводящие дыхательные пути (гортань, трахея, бронхи). Внутренние стенки и перегородки лёгких имеют ячеистое строение.

Кровеносная

Кровеносная система

Сердце трёхкамерное, состоит из двух предсердий и одного желудочка. В желудочке развита неполная перегородка. Большой и малые круги кровообращения полностью не разделены, но венозный и артериальный потоки разграничены сильнее, поэтому тело рептилий снабжается более насыщенной кислородом кровью.

В правое предсердие поступает венозная кровь от всех органов тела, в левое – артериальная кровь от лёгких. При сокращении желудочка его неполная перегородка доходит до спинной стенки и разделяет правую и левую половины. Из левой половины желудочка артериальная кровь поступает в сосуды головного мозга и переднего отдела тела, от правой половины венозная кровь идёт в легочную артерию и далее в лёгкие. В туловищный отдел поступает смешанная кровь из обеих половин желудочка.

Нервная

Нервная система

Головной мозг более развит, особенно полушария переднего мозга (отвечающие за сложные инстинкты), зрительные доли и мозжечок (координатор движений).

Органы чувств

Органы чувств устроены сложнее. Глаза рептилии различают и подвижные, и неподвижные предметы. Хрусталик в глазах может не только перемещаться, но и менять свою кривизну. У ящериц веки глаз подвижные. В органах обоняния часть носоглоточного хода разделена на обонятельный и дыхательный отделы.

Внутренние ноздри открываются ближе к глотке, поэтому пресмыкающиеся могут свободно дышать, когда у них во рту находится пища.

Оплодотворение

Жизнь появилась в воде. Реакции обмена веществ происходят в водных растворах. Вода составляет большую часть любого организма. Индивидуальное развитие организма требует значительных затрат воды. Наконец, без воды невозможно движение сперматозоида и оплодотворение яйцеклетки. Именно поэтому даже у земноводных оплодотворение и развитие прочно связано с водной средой. Преодоление этой связи пресмыкающимися – большой прорыв в эволюции.

Переход к размножению на суше был возможен только для животных, способных к внутреннему оплодотворению.

Самцы пресмыкающихся имеют специальный орган в виде постоянного или временного выпячивания, с помощью которого семенная жидкость из семенников вводится в половые пути самки. Это позволяет уберечь сперматозоиды от высыхания и обеспечить им возможность движения. Навстречу им по яйцеводу спускаются яйцеклетки, образовавшиеся в яичниках. Там же, в яйцеводе, происходит и слияние гамет.

Развитие

Оплодотворённая яйцеклетка представляет собой крупный шарообразный желток с пятнышком зародыша на нём. Спускаясь по яйцеводу, яйцеклетка окружается оболочками яйца, из которых у пресмыкающихся наиболее выражена пергаментная оболочка. Она заменяет слизистую оболочку икры земноводных и предохраняет яйцо от внешних воздействий на суше.

В мае – июне самка откладывает от 6-16 яиц в неглубокую ямку или норку. Яйца покрыты мягкой волокнистой кожистой оболочкой, предохраняющей от высыхания. В яйцах много желтка, белковая оболочка развита слабо. Уже в начале развития зародыша из его тканей образуется внезародышевый пузырь, который постепенно окружает зародыш со всех сторон. Зародыш вместе с желтком оказывается подвешенным внутри яйца. Внешняя оболочка пузыря – сероза – создаёт противомикробную защиту. Внутренняя оболочка – амнион – ограничивает амниотическую полость, которая заполняется жидкостью. Она заменяет зародышу водный бассейн: предохраняет от сотрясений.

Отрезанный от внешнего мира, зародыш мог бы задохнуться и отравиться собственными выделениями. Эти задачи решает ещё один пузырь – аллантоис, который образуется из задней кишки и врастает в первый пузырь. Аллантоис принимает и изолирует все продукты выделения зародыша, а воду возвращает обратно. В стенках аллантоиса развиваются кровеносные сосуды, которые подходят к поверхности яйца и обеспечивают обмен газами через оболочки яйца. Таким образом, аллантоис одновременно играет роль зародышевого органа выделения и дыхания. Всё развитие происходит 50-60 дней, после чего вылупляется молодая ящерица. Молодой детёныш готов жить на суше. От взрослого он отличается только меньшим размером и недоразвитой половой системой.

Регенерация

Ящерицами питаются различные птицы, мелкие звери и змеи. Если преследователю удаётся схватить ящерицу за хвост, то часть его отбрасывается, что спасает её от гибели.

Отбрасывание хвоста – рефлекторный ответ на боль, он осуществляется переламыванием посередине одного из позвонков. Мускулы вокруг раны сокращаются, и кровотечения не бывает. Позднее хвост вновь отрастает – регенерирует.

Сердце ящериц трехкамерное, имеет два предсердия и один желудочек, разделенный на три части: венозная полость, артериальная полость и легочная полость. В венозную полость поступает бедная кислородом кровь из правого предсердия, а в артериальную — богатая кислородом кровь из левого предсердия. Из сердца кровь выходит через легочную артерию, берущую начало в легочной полости и две дуги аорты., отходящие от венозной полости. Все три полости сердца ящериц сообщаются, но мышечный лоскут и двухфазное сокращение желудочка минимизируют смешивание крови. Бедная кислородом кровь поступает из венозной полости в легочную, атриовентрикулярный клапан препятствует ее смешиванию с богатой кислородом кровью из артериальной полости. Затем сокращение желудочка выталкивает эту кровь из легочной полости в легочную артерию. Атриовентрикулярный клапан затем закрывается, что позволяет богатой кислородом крови из артериальной полости поступать в венозную и покидать сердце через дуги аорты. Таким образом, трехкамерное сердце функционально сходно с четырехкамерным.

Парные левая и правая дуги аорты за сердцем сливаются в спинную аорту.

У рептилий присутствует воротная система почек — венозные сосуды хвоста и частично задних конечностей ведут непосредственно к почкам. Таким образом, если делать инъекции препаратов, выводимых из организма путем канальцевой фильтрации, в заднюю половину тела, то их концентрация в сыворотке крови может быть меньше ожидаемой за счет преждевременного выделения с мочой. В случае введения нефротоксичных препаратов, побочные эффекты могут усиливаться. Впрочем, исследований данного эффекта проводилось мало и результаты их свидетельствуют скорее о незначительной роли воротной системы почек в фармакокинетике. Более того, существуют шунты в системе, которые переносят кровь из воротной системы почек в заднюю полую вену, минуя почечную ткань.

У ящериц есть крупная брюшная вена, которая лежит вдоль внутренней поверхности середины брюшной стенки на связке в нескольких миллиметрах от белой линии. При проведении полостных операций эту вену стараются избегать. Впрочем, при повреждении она может быть лигирована без осложнений.

Пищеварительная система ящериц

Губы ящериц образованы гибкой кожей, но при этом неподвижны. Зубы чаще всего плевродонтные (прикреплены по сторонам челюстей без карманов), у агам и хамелеонов — акродонтные (прикреплены к жевательному краю челюстей без карманов). Плевродонтные зубы в течение жизни замещаются. Акродонтные зубы замещаются только у очень молодых особей, хотя новые зубы могут добавиться к заднему краю челюсти с возрастом. У некоторых агам есть несколько напоминающих клыки плевродонтных зубов на передней части челюсти наряду с нормальными акродонтными зубами. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить невосстанавливаемые акродонтные зубы при открывании рта у агамовых и хамелеонов. Болезни периодонта (окружающей зубы ткани) отмечаются у видов с акродонтными зубами. Зубы ящериц обычно приспособлены для захвата, разрывания или размалывания пищи, у варанов — для ее разрезания.

Единственными ядовитыми ящерицами являются ядозубы: жилатье (Heloderma suspectum) и эскорпион (Heloderma horridum). Их зубы имеют желоба, анатомически несвязанные с ядовитыми железами, которые располагаются под языком. Яд стекает по желобам зубов и проникает в кожу жертвы во время укуса. Симптомы отравления включают в себя боль, понижение артериального давления, учащенное сердцебиение, тошноту и рвоту. Антидота не существует.

Язык ящериц отличается по форме и размерам у разных видов. Чаще всего он подвижный и легко вытягивается из ротовой полости. Вкусовые бугорки развиты у ящериц с мягким языком и отсутствуют у видов, чей язык покрыт кератином, например, у варанов. Вкусовые бугорки есть также в глотке. Ящерицы с сильно раздвоенным языком (вараны и тегу) выдвигают его, чтобы доставлять молекулы пахучих веществ к вомероназальному (якобсонову) органу обоняния. Язык играет важную роль в добыче пищи у хамелеонов. У зеленых игуан кончик языка ярко-красный. Это не является признаком патологии. Парные якобсоновы органы открываются небольшими отверстиями в передней внутренней части верхней челюсти, а сразу за ними располагаются внутренние ноздри.

Желудок ящериц простой, J-образной формы. Заглатывание камней для пищеварения не является нормальным.

Слепая кишка присутствует у многих видов. Толстый кишечник имеет тонкие стенки и меньше мышечных волокон, чем желудок и тонкий кишечник.

Многие растительноядные виды имеют ободочную кишку, разделенную на камеры для более полного ферментирования пищевых масс. Для таких видов характерна относительно высокая оптимальная температура окружающей среды, которая необходима для поддержания микробной активности. К таким ящерицам относится и зеленая игуана.

Клоака разделена на три части: копродеум, уродеум и проктодеум. Анальное отверстие у ящериц поперечное.

Мочеполовая система ящериц

Почки ящериц метанефрические и располагаются в задней части полости тела или в глубине тазового канала, в зависимости от вида. Вследствие этого, увеличение почек по каким-либо причинам может привести к закупорке ободочной кишки, которая проходит точно между ними.

Задний конец почек у некоторых гекконов, сцинков и игуан различается в зависимости от пола. Эта область называется половым сегментом. Во время брачного сезона эта часть почки увеличивается в размерах и способствует производству семенной жидкости. Цвет полового сегмента также может меняться.

Азотсодержащие отходы обмена веществ удаляются из организма в виде мочевой кислоты, мочевины или аммиака. Почки рептилий состоят из относительно небольшого числа нефронов, не имеют лоханки и петли Генле и не способны концентрировать мочу. Тем не менее, вода может всасываться обратно из мочевого пузыря, что приводит к выделению концентрированной мочи. Выделение мочевины и аммиака сопровождается значительными потерями воды, поэтому таким образом удаляются отходы только у водных и полуводных видов. Пустынные виды выделяют нерастворимую мочевую кислоту.

Тонкостенный мочевой пузырь есть почти у всех ящериц. В случаях. Когда его нет, моча накапливается в задней части ободочной кишки. Поскольку моча оттекает из почек через уретру в клоаку перед тем, как попасть в мочевой пузырь (или ободочную кишку), она не стерильна, как у млекопитающих. Состав мочи может меняться внутри мочевого пузыря, поэтому результаты ее анализа не так достоверно отражают функцию почек. Как у млекопитающих. Камни в мочевом пузыре могут образовываться в результате чрезмерных потерь воды или рациона, богатого белками. Камни обычно одиночные, с гладкими краями, слоистые и крупные.

Брачный сезон определяется длиной светового дня, температурой, влажностью и доступностью пищи. У самцов в зависимости от полового сезона могут значительно увеличиваться семенники. Самцы зеленых игуан в брачный период становятся более агрессивными.

Оплодотворение внутреннее. Самцы ящериц имеют парные гемипенисы, в которых отсутствует пещеристая ткань. В покое они находятся в ввернутом положении в основании хвоста и могут образовывать заметные бугорки. Гемипенисы используются только для размножения и не участвуют в мочеиспускании.

Самки ящериц имеют парные яичники и яйцеводы, которые открываются в клоаку. Задержка кладки может быть преовуляторной, когда не происходит овуляция и зрелые фолликулы остаются в яичниках, и постовуляторной, когда яйца задерживаются в яйцеводах.

Определение пола у молодых особей затруднено, у большинства взрослых наблюдается половой диморфизм. Взрослые самцы игуан имеют крупные спинные гребни, подгрудки и бугорки гемипенисов в основании хвоста. Самцы хамелеонов часто имеют выраженные украшения на голове в форме рогов или гребней. Самцы других ящериц часто имеют крупные головы, тело, яркие расцветки.

Бедренные и преклоакальные поры самцов крупнее, чем у самок. Это, пожалуй, самое достоверное средство определения пола взрослых ящериц. Секс-пробы могут использоваться у игуан и варанов, но с меньшей достоверностью, чем у змей. Введение солевого раствора в основание хвоста для выворачивания гемипенисов должно производиться с большой осторожностью, чтобы не травмировать гемипенисы. Частым осложнением являются некрозы. Этот метод применяется в основном у видов, определение пола у которых другими методами затруднено — тегу, крупных сцинков и ядозубов. Гемипенисы можно вывернуть у самцов под анестезией, надавливая на основание хвоста сразу за клоакой. Гемипенисы варанов многих видов кальцифицированы и могут быть различимы на рентгеновских снимках. Для определения пола можно сделать эноскопию, чтобы рассмотреть половые железы. Ультразвуковое исследование позволяет обнаружить половые железы в полости тела или наличие или отсутствие гемипенисов в основании хвоста.

Ящерицы могут быть яйцекладущими, яйцеживородящими (когда яйца остаются в теле самки до момента рождения), живородящими (с плацентарным типом или циркуляторной связью) и размножаться партеногенезом. Некоторые популяции видов семейства настоящих ящериц (Lacerta spp.) и ящериц-бегунов (Сnemidophorus) состоят только из особей женского пола, размножающихся партеногенезом.

Нервная система ящериц

Мозг рептилий более развит, чем у амфибий и рыб, хотя все еще имеет небольшие размеры — не более 1% массы тела. Рептилии — это самая ранняя группа позвоночных. Имеющая 12 пар черепно-мозговых нервов. Отличие позвоночного столба рептилий от млекопитающих в том, что у первых он продолжается вплоть до кончика хвоста.

Органы чувств ящериц

Ухо ящериц

Ухо выполняет функции слуха и поддержания равновесия. Тимпаническая мембрана обычно видима внутри небольших углублений по сторонам головы. Она покрыта кожей, верхний слой которой меняется во время линьки. У некоторых видов, например, у безухой ящерицы (Holbrookia maculata), тимпаническая мембрана покрыта чешуйчатой кожей и не просматривается. У рептилий есть только две слуховые кости: стремечко и его хрящевой отросток. Евстахиевы трубы соединяют полости среднего уха и глотку.

Глаз ящериц

Строение глаза рептилий сходно с таковым у других позвоночных. Радужка содержит поперечно-полосатые, а не гладкие, мышечные волокна, поэтому обычные мидриатики не оказывают действия.

Зрачок обычно круглый и относительно неподвижный у дневных видов и имеет вид вертикальной щели у ночных. Зрачок многих гекконов имеет зазубренные края, что заметно при его полном сужении. Изображение у них многократно накладывается на сетчатку, что позволяет гекконам видеть даже при очень слабом освещении. Хрусталик не двигается, его форма меняется под действием мышечных волокон реснитчатого тела.

Зрачковый рефлекс отсутствует. В роговице нет десцеметовой мембраны.

Веки обычно присутствуют, кроме некоторых гекконов и сцинков рода Аlbepharus, веки которых сросшиеся и прозрачные, как у змей. Нижнее веко более подвижно, оно и закрывает глаз при необходимости. У некоторых ящериц оно может быть прозрачно, что позволяет им видеть, при этом обеспечивая защиту глаз. Мигательная перепонка обычно присутствует.

Сетчатка относительно бессосудистая, но содержит сосочковое тело — крупное сплетение сосудов, проваливающееся в стекловидное тело.

Хорошо развитый «третий глаз» у некоторых видов расположен на верхней части головы. Это глаз, в котором есть сетчатка и хрусталик, и который соединен нервами с гипофизом. Это орган играет роль в продукции гормонов, терморегуляции и не формирует изображения.

Дыхательная система ящериц

Носовые солевые железы есть у травоядных видов, таких, как зеленая игуана. Когда возрастает осмотическое давление плазмы крови, избыток натрия и калия удаляется через эти железы. Этот механизм позволяет экономить воду и не должен путаться с заболеваниями дыхательной системы.

У примитивных ящериц легкие представляют собой мешки, разделенные на фавеолы, имеющие губчатую структуру. У более развитых видов легкие поделены на связанные между собой септы. Легкие варанов многокамерные, с бронхиолами, каждая из которых заканчивается фавеолой. У хамелеонов выросты легких образуют мешки, расположенные по краям тела, которые не принимают участия в газообмене, а служат для увеличения тела, например, при отпугивании хищников. У некоторых хамелеонов есть дополнительная доля легкого, расположенная перед передними конечностями. При инфекционных процессах она может наполняться экссудатом и вызывать отек шеи.

Голосовые связки обычно присутствуют и могут быть хорошо развиты, например, у некоторых гекконов, способных издавать громкие звуки.

У ящериц нет диафрагмы и дыхание происходит посредством движения грудной клетки. У варанов и ядозубов имеется незавершенная перегородка, которая отделяет брюшную полость от грудной, но не участвует в дыхании. Голосовая щель обычно закрыта, кроме периодов вдоха и выдоха. Раздувание горла не ведет к усилению дыхания, а является вспомогательным процессом в обонянии. Ящерицы часто раздувают легкие до максимума, чтобы казаться больше в моменты опасности.

Некоторые виды способны к анаэробному дыханию во время отсутствия или задержки нормального.

Опорно-двигательная система ящериц

Многие ящерицы способны к аутотомии — отбрасыванию хвоста. Хвост зачастую окрашен ярко, чтобы привлечь внимание хищника именно к нему. У таких ящериц есть вертикальные

плоскости разлома из хрящевой или соединительной ткани в теле и части нервных дуг в хвостовых позвонках. У игуан эта ткань с возрастом окостеневает, и хвост становится более прочным. Отросший заново хвост имеет обычно более темный окрас, измененный рисунок чешуй и форму.

Ребра обычно есть на всех позвонках, кроме хвостовых.

Эндокринная система ящериц

Уровень половых гормонов определяется длиной светового дня, температурой и сезонными циклами.

Щитовидная железа в зависимости от вида может быть одиночной, двудольчатой или парной и отвечает за линьку. Парные паращитовидные железы контролируют уровень кальция и фосфора в плазме крови.

Надпочечники расположены в связке семенника и не должны быть удалены в месте с ним во время кастрации.

Поджелудочная железа рептилий выполняет экзокринную и эндокринную функции. Бета-клетки производят инсулин, но диабет у ящериц встречается редко и обычно связан с каким-либо другим системным заболеванием. Инсулин и глюкагон контролируют уровень сахара в плазме крови.

Эндокринные нарушения у ящериц отмечаются редко. Возможно потому, что зачастую остаются недиагностированными.

Общая характеристика класса

Смотри лекцию.

Особенности организации пресмыкающихся

Форма тела рептилий весьма различна, что связано с многообразием способов передвижения. Выражены все отделы тела: голова, туловище, хвост.

Черепахи имеют более или менее уплощенное в спинно-брюшном направлении и заключенное в панцирь тело.

Покровы рептилий существенно отличаются от покровов амфибий. Верхние слои многослойного эпидермиса ороговевают; клетки заполняются белком кератином, зернышки которого вытесняют протоплазму и ядро.

Кожа рептилий утратила способность к газообмену, испарению воды и выделению продуктов метаболизма. Кожа рептилий практически лишена кожных желез, столь многочисленных у амфибий .

Смена рогового покрова обеспечивается полной либо частичной линькой , которая у некоторых видов может происходить несколько раз в год .

Скелет. Осевой скелет пресмыкающихся представлен позвоночником, в котором в отличие от амфибий выделяют 5 отделов: шейный, грудной, поясничный (появляется впервые), крестцовый и хвостовой.

В шейном отделе количество позвонков 7-10. Особенностью этого отдела осевого скелета является не только большее по сравнению с амфибиями количество позвонков, но и дифференцировка первых двух позвонков : первый шейный позвонок - атлас или атлант (atlas ) - имеет форму костного кольца, разделенного плотной связкой на верхнюю и нижнюю половины. Верхнее отверстие служит для соединения головного мозга со спинным, в нижнее заходит зубовидный отросток второго шейного позвонка - эпистрофея (epistropheus ).

К позвонкам грудного отдела (16-25 грудино-поясничных позвонков) причленяются ребра, соединяющиеся с грудиной своими брюшными концами, образуя замкнутую грудную клетку , свойственную большинству рептилий. К грудине же причленяется и пояс передних конечностей.

Позвонки поясничного отдела несут ребра, которые не доходят до грудины.

Крестцовый отдел представлен двумя позвонками, к поперечным отросткам которых крепятся подвздошные кости тазового пояса.

Хвостовой отдел состоит из 15-40 позвонков, выполняет различные функции: помогает сохранять равновесие при передвижении, служит движителем (у морских змей, крокодилов, водных ящериц). У ящериц, способных к аутотомии, каждый хвостовой позвонок может разламываться посередине , где расположена хрящевая прослойка, делящая тело позвонка на две части.

Парные конечности и их пояса . Плечевой пояс пресмыкающихся состоит в основном из тех же элементов, что и у амфибий, но большинство его элементов окостеневает.

Тазовый пояс состоит из двух безымянных костей, каждая из которых представлена тремя костями: подвздошной, седалищной и лобковой, образующими вертлужную впадину, составляющую сустав с головкой бедра.

Парные конечности в основном соответствуют плану строения конечностей наземных позвоночных.

Череп рептилий отличается, прежде всего, полным окостенением и развитием большого количества покровных костей.

Мускулатура . Метамерное строение сохранили лишь мышцы, соединяющие рядом расположенные позвонки и мышцы брюшной стенки.

Органы пищеварения и питание . Современные рептилии - преимущественно плотоядные животные . Захват и удержание добычи производится челюстями с расположенными на них многочисленными острыми зубами. Зубы рептилий не дифференцированы; у части видов змей развиваются крупные ядовитые зубы. Добычу рептилии, как правило, глотают целиком, лишь крокодилы и черепахи способны отрывать от крупной добычи отдельные куски. Особое устройство челюстного аппарата змей позволяет им проглатывать добычу, превышающую нормальную ширину змей.

В ротовой полости рептилий расположены слюнные железы (ферменты есть, но мало). У ядовитых змей и ящериц некоторые слюнные железы превратились в ядовитые.

На дне ротовой полости расположен подвижный мускулистый язык, способный далеко выдвигаться. Хорошо выражен пищевод. Желудок отграничен от пищевода, имеет мускульные стенки, переходит в кишечник. Кишечник открывается в клоаку. Поджелудочная железа лежит в первой петле кишечника. Крупная печень рептилий имеет желчный пузырь, проток которого впадает в кишечник рядом с протоком поджелудочной железы.

Особенность функционирования пищеварительной системы рептилий свидетельствуют о том, что это теплолюбивая группа животных. Переваривание крупной добычи, например у змей, протекает нормально лишь при достаточно высокой температуре (+20-23 С); замедление переваривания при низких температурах вызывает пищевое отравление либо влечет за собой отрыгивание добычи. Удивительна способность рептилий, особенно змей и черепах, к длительному голоданию (в неволе до 2 лет).

Органы дыхания и газообмен . Кожа рептилий участия в дыхании не принимает, и основными органами дыхания рептилий служат парные легкие.

Общая форма легких рептилий, как и амфибий, мешковидная, однако внутреннее строение намного сложнее. У черепах и крокодилов легкие имеют губчатое строение, напоминающее структуру легких птиц и млекопитающих. Вентиляция легких обеспечивается работой грудной клетки с помощью межреберной и брюшной мускулатуры.

Кровеносная система и кровообращение. Сердце у рептилий, как и у амфибий, трехкамерное . Предсердия разделены полной перегородкой; каждое открывается в желудочек самостоятельным отверстием, снабженным клапаном из полулунных складок. В желудочке имеется неполная перегородка, отходящая от его брюшной стороны и делящая его на две части: в момент систолы перегородка доходит до спинной стенки желудочка, на короткое время разделяя его, что имеет значение для разделения кровотоков с различным содержанием кислорода. У крокодилов эта перегородка полная, но с отверстием в центре. Венозная пазуха слита с правым предсердием. Артериальный конус редуцирован.

Органы выделения рептилий представлены тазовыми - метанефрическими - почками. Конечными продуктами азотистого обмена бывают несколько веществ - аммиак, мочевая кислота, мочевина и другие, но, как правило, преобладает какое-нибудь одно.

Метанефрическая (тазовая) почка отличается не только положением (расположена в тазовой области), но и усложнением строения почечных (нефронных) канальцев. В результате 90-95 % первичного фильтрата возвращается в кровяное русло. Обогащенная продуктами выделения конечная моча стекает из почек по мочеточникам в клоаку и мочевой пузырь, где завершается реабсорбция воды, после чего концентрированная моча выводится из организма. У пресмыкающихся в процессе эволюции возникла необходимость экономии воды.

Органы размножения представлены парными половыми железами. Семенники имеют придатки, представляющие собой остаток мезонефрической почки зародышей.

Правый и левый семяпроводы (ими служат протоки мезонефрической почки, т.е. вольфовы каналы), идущие от семенников, открываются в соответствующие мочеточники у их впадения в клоаку. Оплодотворение только внутреннее .

Парные яичники имеют вид овальных зернистых тел. Яйцеводами служат мюллеровы каналы. Оплодотворение происходит в верхнем отделе яйцевода. В среднем отделе яйцевода расположены железы, образующие вокруг яйцеклетки белковую оболочку яйца, слабо развитую у змей и ящериц и мощную - у крокодилов и черепах. В стенках нижней части яйцевода (матки) имеются железы, формирующие пергаментообразную или пропитанную известью оболочку яйца.

Большинство рептилий закапывают откладываемые яйца в грунт на хорошо прогреваемых местах; часть видов откладывает яйца в кучи растительного перегноя либо под гниющие пни. Охраняют кладки яшерицы (вараны и др.), змеи. Плодовитость рептилий много ниже плодовитости земноводных.

У немногих современных представителей отр. Чешуйчатые существует яйцеживорождение или реже живорождение.

Нервная система и органы чувств .

Имеется 5 отделов головного мозга. Более развиты, чем у земноводных.

Имеется 11 пар головных нервов.

Орган зрения рептилий приспособлен к работе в воздушной среде. Глаз защищен наружными веками и мигательной перепонкой. У змей и некоторых ящериц веки срастаются, образуя прозрачную оболочку. У большинства рептилий развито цветовое зрение.

Орган слуха, как и у амфибий, представлен внутренним и средним ухом с барабанной перепонкой, содержащим одну слуховую косточку - стремечко.

Большинство рептилий немо ; громкие ревущие звуки издают крокодилы, звуки змей представлены шипением, хрипом, стуком хвостовых погремушек. Все эти звуки служат в основном угрожающим предупреждением.

Хеморецепция в ориентации и общении пресмыкающихся также играет важную роль.

Органы обоняния открываются наружу парными ноздрями. В крыше ротовой полости имеется углубление, так называемый якобсонов орган, который воспринимает запах находящейся во рту пищи или веществ, которые животное собирает с земли подвижным языком и направляет в ротовую полость.

У некоторых рептилий (змей, питонов, африканских гадюк) имеются особые органы термического чувства, представленные терморецепторами и даже термолокаторами (ямкоголовые змеи).

Чувство осязания у пресмыкающихся также выражено.

Популяционная организация рептилий сложнее, чем у амфибий . Большинство пресмыкающихся в сезон активности ведет одиночный образ жизни.

В период спячки - в умеренной зоне зимой, в пустынях и во время летней засухи - некоторые виды ящериц и змей образуют зимовочные скопления.

Зимуют пресмыкающиеся в естественных убежищах: укрываются в норах грызунов, в корневых расщелинах почвы и др.

Продолжительность жизни рептилий изменяется в довольно широких пределах. Наиболее долговечны крупные сухопутные черепахи, которые в природных условиях живут до 50-100 лет, болотная черепаха - 20-25 лет. Крокодилы, крупные ящерицы (вараны, игуаны) - до 50-70 лет. Продолжительность жизни змей короче: гадюка обыкновенная в природе живет 10-15 лет; мелкие виды ящериц - 2-3 года.