Интерьер крестьянских изб. "традиционный интерьер крестьянской избы"

Интерьер крестьянского жилища, который еще, иной раз, можно было встретить в XX в. складывался на протяжении столетий.

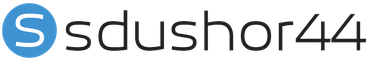

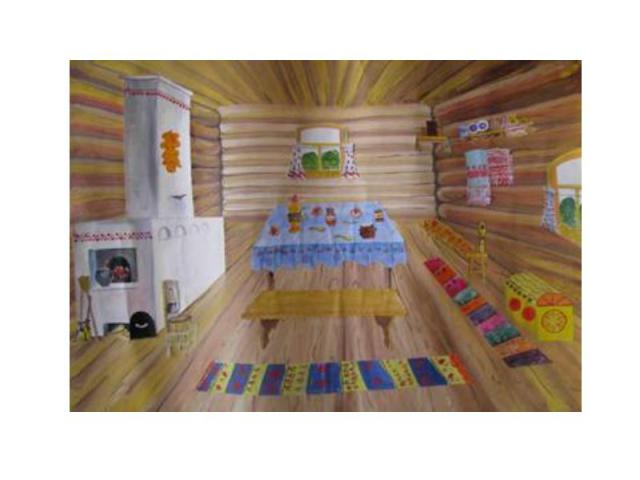

Крестьянские избы, в основном, были однокомнатными, или имели одну отапливаемую часть, собственно говоря - избу. Поэтому планировка жилища была очень рациональной, здесь не было ни чего лишнего и все было под рукой.

Дверь ведущая в избу делалась невысокой с приподнятым порогом, что способствовало большему сохранению тепла в доме. Кроме этого, гость входя в избу, волей-неволей, должен был поклонится хозяевам.

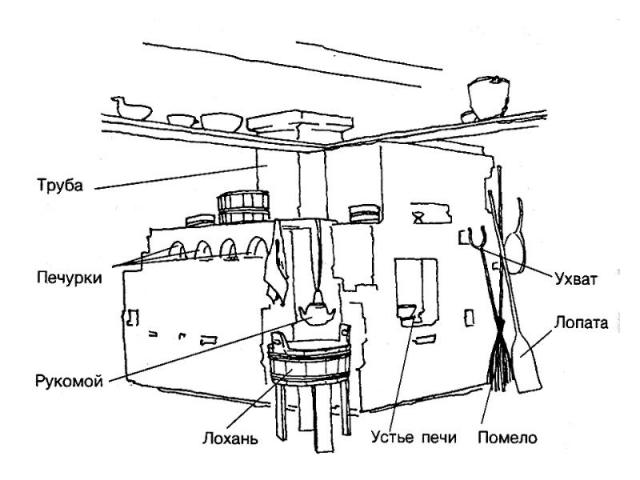

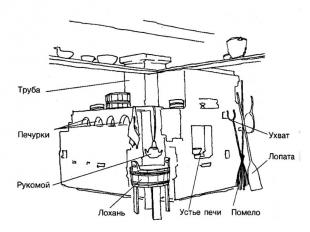

Основным компонентом жилища была печь, которая стоял с права или слева от входа, обычно ее делали в северном углу. Печи были «битыми» из глины, их ставили на деревянное опечье, приделывали чугунный шесток и железный дымоволок, с потолка на крышу выводили кирпичную трубу или деревянный дымоход. Печи более позднего периода делали полностью из кирпича.

Печь в доме Кудымова из деревни Яшкино. Коми-Пермяцкий АО. XIX в.

(архитектурно-этнографический музей Хохловка)

Печь играла в доме самую главную роль. Она как вместилище жизни и домашнего огня воплощала в себе идею дома, его благополучия. В русских говорах «огонь» и «дым» являются олицетворением дома: «огнищанин» - владелец очага (дома); «дымница» - селение, деревня; дань хазарам дали «от дыма меч»; да и сам термин изба от «истопка» т.е. «топить», «истопить».

Печь в доме Ошевнева из деревнпи Ошевнево. Карелия. 1876 г.

Русская печь кормила, обогревала, на ней спали, а в некоторых регионах даже мылись. Известен случай, что во время Великой Отечественной войны на Смоленщине от деревни Грибочки осталась только одна печь, в которой жила старуха с четырьмя ребятишками.

Большим грехом считалось плевать на печь и горящие в ней угли.

Уважительное отношение к печи выразилось в пословицах и поговорках: «Печь нам мать родная»; «Печь в дому-то же, что алтарь в церкви, в ней хлеб печется»; «на печи все красное лето»; «Словно у печи погрелся».

Однако печь ассоциировалась не только с добром и благополучием, но и со старостью, беспомощностью, бесполезностью. Она является местом для немощных и больных, валятся на печи, считалось недостойным делом уважающего себя человека. Лежать на печи - ленится, недаром деревянные лежанки на печи называли «ленивками». В народе говорили: «Хочешь есть калачи, так не сиди на печи».

Печь приравнивалась с дверью и окнами т.к., через печную трубу осуществлялся контакт с внешним миром. Это был специфический вход и выход для сверхъестественных существ, а также для контактов с ними. Через нее в дом проникает огненный змей (иногда он приносит богатства, но чаще всего, оборотившись мужчиной утешает вдов) и черт. Вылетает наружу ведьма, душа умершего человека, болезнь, для, призыв обращенный к нечистой силе.

Наиболее наглядна символика огня и печи, а также уподобления человека и хлеба в обряде перепекания ребенка. Перепекали обычно детей больных рахитом или отрофией (в народной терминологии собачьей старостью или сухотами). Ребенка клали на печную лопату и трижды засовывали в теплую печь, приговаривая: «Собачья старость перепекись в печи» или «Как хлеб пекется, так и собачья старость пекись». Печь в данном случае символизирует одновременно смерть и рождение. Отправление в печь временная смерть, и в тоже время новое рождение. Ребенка засовывали в печь, чтобы убить болезнь и самого больного ребенка, для возрождения его в здоровом теле.

Другим обрядом говорящим о связи печи с загробным миром является прикладывание рук к печи после возвращения с похорон или заглядывания в нее, чтобы очистится от соприкосновения с миром смерти, избавится от страха перед покойником и тоски по умершему.

Огонь в печи тоже почитался и воспринимался как живое существо. До принятия христианства славян называли огнепоклонниками. Они сжигали своих покойников, веря, что пламя погребального костра перенесет их в райскую обитель. Эта символика очистительного огня возродилась в XVII-XVIII вв. в массовых самосожжениях старообрядцев.

Самым чистым считался «живой огонь» полученный при помощи трения. Через него прогоняли стада, чтобы остановить падеж скота, также поступали при эпидемиях различных заболеваний. Известен ритуал прохождения между очистительных костров в Золотой орде.

Несмотря на постоянное пребывания в печи, домовой огонь сохранил свою связь со стихией небесного огня и при необходимости мог противостоять ей. К примеру в Вологодской губернии затапливали печь, чтобы «утешить» грозу. Как средство от стихийных бедствий использовали печную утварь. При приближении градовой тучи выбрасывали во двор хлебную лопату или кочергу, либо складывали их крест накрест для защиты посевов от града. Для борьбы с пожарами затапливали печи в соседних домах, поскольку читалось, что «дым на дым, и огонь на огонь не идут». Здания загоревшие от грозы тушили не водой, т.к. она является родственной стихией грозе, а молоком или квасом, бросали в огонь освященные пасхальные яйца. В борьбе с обычным пожаром, его обносили иконой Неопалимой купины или стояли лицом к огню с иконами.

Домашний огонь воплощал в себе целостность рода и семейного благополучия, его поддерживали в печи и сохраняли в виде горячих углей. Их старались не отдавать в другой дом, боясь, что вместе с ними уйдет из дома достаток и счастье. При переходе в новое жилище переносили угли с собой переманивая тем самым домового.

Когда кто ни будь уходил из дома, печь закрывали заслонкой, чтобы ему повезло в пути и не поминали его лихом. В новгородской губернии, чтоб работа удалась, закрывали печь садясь ткать. При приближении грозы трубу заслоняли, что бы туда не смогла спрятаться нечистая сила, и молния не ударила в избу.

Через трубу зовут пропавший в лесу скот. А в Страстной четверг хозяйка окликает через трубу всю скотину по именам, а хозяин откликается со двора. Делалась это для того, чтобы летом животные не заблудились в лесу.

В Житомерском районе был случай, когда мать позвала сына через печную трубу, после чего на него напала смертельная тоска по родному дому.

В некоторых районах Росси душу умершего выпускали через дверь, закрыв заслонкой трубу, чтобы душа не досталась черту. Когда умирал колдун, на оборот открывали трубу, а то и потолок разбирали.

Русская печь не смотря на свою массивность, благодаря всевозможным впадинам и печуркам, на которых можно было сушить мелкие вещи, имеет весьма элегантный вид. здесь, как и в других предметах обихода проявляется стремление народа к сочетанию добротности и красоты.

Между стеной и тыльной или боковой стороной печи находилось запечье . При расположении за печью там располагалось конская упряжь, если с боку, то обычно кухонная утварь.

С боку печи, рядом с входной дверью, пристраивался голбец , который служил местом отдыха, особенно старых и малых. В некоторых регионах на голбце не пали, т.к. считали, что на нем спит домовой. Через дверь голбца, по лестнице спускались в подклет, где хранились припасы.

Голбец в доме М.Ф. Камельских из деревни Камельская, Свердловская область. ХIХ в. (архитектурно-этнографический музей Нижняя Синячиха)

Кое-где высокий голбец был заменен коробом - «западней», высотой 30 см от пола, с задвижной крышкой, на котором тоже можно было спать. Со временем спуск в подклет дома переместился перед устьем печи, попадали в него через дверцу в полу. В настоящее время такое устройство распространено повсеместно в сельской местности, а на место голбца обычно стали ставить лавку.

Печной угол считался местом обитания домового - хранителя домашнего очага.

Напротив устья печи находился кутный угол . Значения слова «кут» - угол или тупик. Он еще называется шолнушей, стряпней, бабьим кутом, в нем царила женщина - хозяйка. Этот участок избы не предназначался для чужих глаз и часто отделялся от остальной части избы занавеской или деревянной стенкой. В куте располагался стол, стенная полка - «грядка». В подстолье и на грядке размещалась необходимая кухонная утварь. Начиная с XIX в. в кутном углу или в запечье стал появляться шкаф для посуды, снабженный иногда откидным рабочим столом.

Кутный угол в доме Елизарова из деревни Потаневщина. Карелия. XIX в.

(архитектурно-этнографический музей Кижи)

Рядом с печью, с боку или за ней, располагались полати . Место, где обычно спали все члены семьи, от чужого взора их укрывали занавесками.

Под полатями был подполатный угол или подпорожье - место хозяина дома. Здесь мужчина что ни будь мастерил или чинил. Делал он это на лавке или «конике» - широкой лавке-сундуке в которой хранился инструмент. Иногда под полатями ставили кровать которую завешивали пологом.

Подпорожье. (архитектурно-этнографический музей Тальцы, Иркутская область)

В подпорожье останавливались гости в ожидании приглашения хозяев, такое ожидание при низких полатях было крайне неудобным.

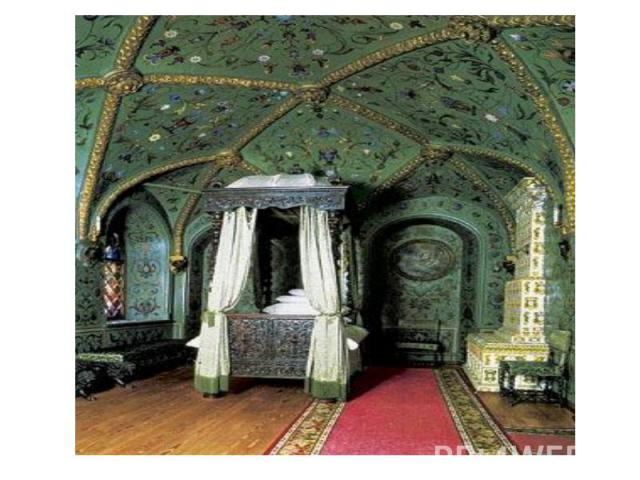

Красный угол

По диагонали от печи располагалась главная часть избы - красный угол , называли его еще передним, большим, почетным. Обращен он был всегда «на солнце», т.е. на юг или восток.

Красный угол. (архитектурно-этнографический музей Тальцы, Иркутская область)

Красный угол в доме Третьякова в деревне Гарь. Архангельская область

Входящие в избу, прежде всего, обращались к красному углу и осеняли себя крестным знаменем. Русская пословица гласит: «Первый поклон - Богу, второй - хозяину с хозяйкой, третий - всем добрым людям».

В красном углу всегда располагались иконы, это домовая божница ассоциировалась с церковным алтарем, а стол, стоящий в углу уподоблялся с престолом в божьем храме. Поэтому за столом нужно было себя вести, как в церкви, не разрешалось располагать на столе посторонние предметы.

Нахождение хлеба на столе превращало его в престол. «Хлеб на стол, так и стол престол, а хлеба ни куска так и стол доска». Считалось, что постоянное нахождение хлеба на столе должно обеспечить достаток и благополучие дому.

На Русском севере не разрешалось стучать по столу так, как он считался ладонью Бога или Богоматери.

В славянских обрядах очень часто используется ритуальный обход стола. В Белоруссии и Украине обносили вокруг стола новорожденного, в Костромском крае трижды обводили роженницу. Между тем обход стола вне ритуала был запрещен, входить, и выходить из-за стола нужно было с одной стороны.

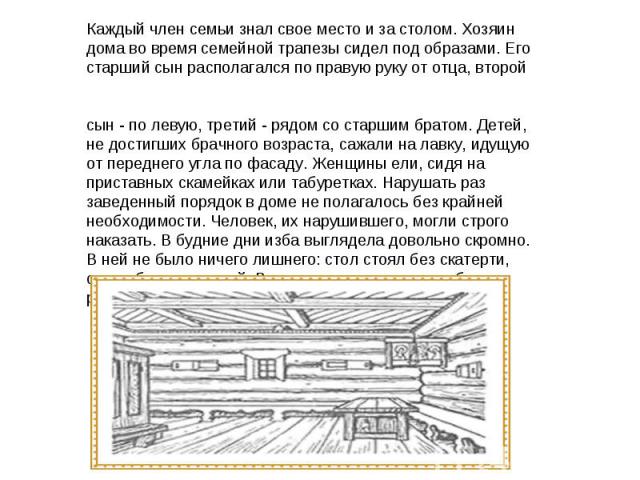

Место за столом в красном углу было самое почетное, здесь сидел хозяин, священник или почетный гость («Красному гостю - красное место»). Почетность мест убывала по мере удаления от красного угла.

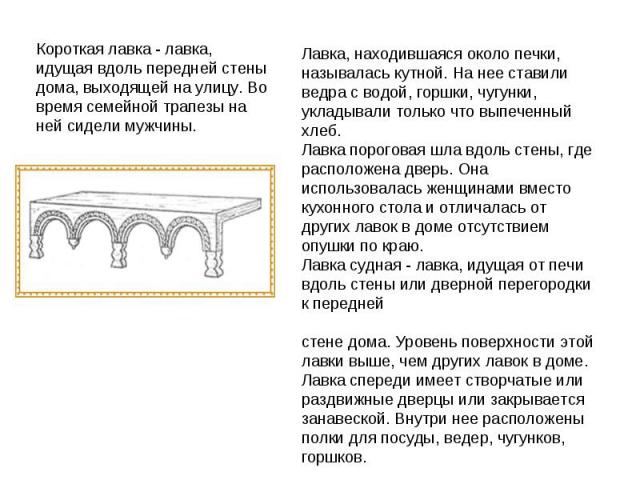

От красного угла вдоль стен устраивали широкие лавки, которые использовали для сидения, работы и сна. Одной стороной они плотно примыкали к стене, а с другой поддерживались или подставками, выпиленными из толстой доски, или фигурными ножками "стамишками". Такие ножки суживались к середине, которую украшало резное "яблоко". К краю лавки пришивали тесину, украшенную резьбой. Такая лавка называлась опушенной.

С верху над лавками вдоль стен шли полки - воронцы.

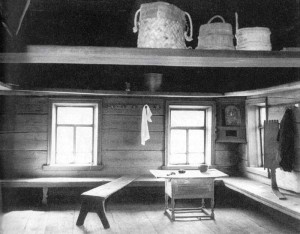

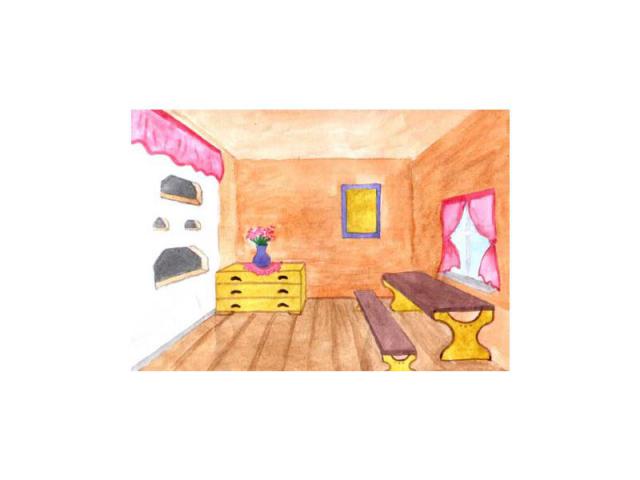

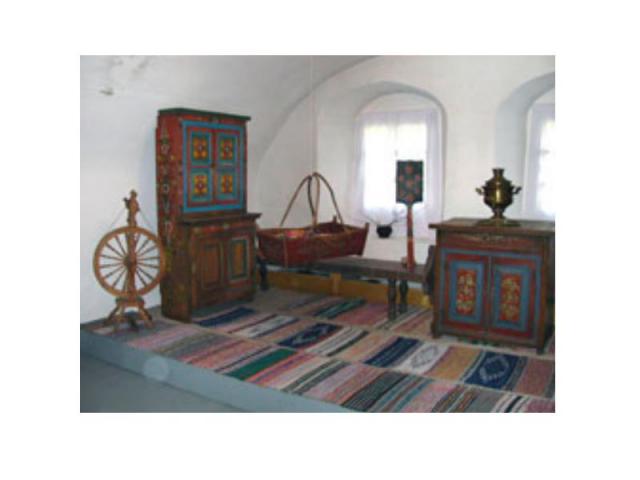

С середины XIX в. в крестьянском жилище, особенно у зажиточных крестьян, появляется парадное жилое помещение - горница.

Горница в доме М.Ф. Камельских из деревни Камельская, Свердловская область. ХIХ в. (архитектурно-этнографический музей Нижняя Синячиха)

Горница могла быть летним помещением, в случае всесезонного использования она отапливалась печью голландкой. Горницы, как правило, имели более красочный интерьер, чем изба. Их основное назначение было - прием гостей. В интерьере горниц используются стулья, кровати, горки сундуков.

Горница в доме Елизарова. Карелия. XIX в.

(архитектурно-этнографический музей Кижи)

Интерьер крестьянского дома, складывающийся веками, представляет наилучший образец сочетания красоты и удобства. Здесь нет ничего лишнего и всякая вещь на своем месте, все под рукой. Главным критерием крестьянского дома было удобство, чтобы человек мог в нем жить, работать и отдыхать.

Литература:

1. Бубнов Е.Н. Русское деревянное зодчество Урала. - М.: Стройиздат, 1988. - 183 с.: ил.

2. Маковецкий И.В. Архитектура русского народного жилища: Север и Верхнее Поволжье.- М.: Изд-во АН СССР,1962.-338с.:- ил.

3. Мильчик М.И., Ушаков Ю.С. Деревянная архитектура русского Севера. - Л., 1981. 128 с., ил.

4. Ополовников А.В. Русское деревянное зодчество. - М.: Изд-во «Искусство», 1983 .-287с.:-ил.

5. Семенова М. Мы- славяне! - СПб.: Азбука - Терра, 1997. - 560 с.

6. Смолицкий В.Г. Русь избяная. - М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 1993. - 104 с.

7. Соболев А. А. Деревянный дом. Секреты старых мастеров. Архангельск 2003.

Презентация на тему: Интерьер крестьянских изб

1 из 24

Презентация на тему:

№ слайда 1

Описание слайда:

№ слайда 2

Описание слайда:

№ слайда 3

Описание слайда:

№ слайда 4

Описание слайда:

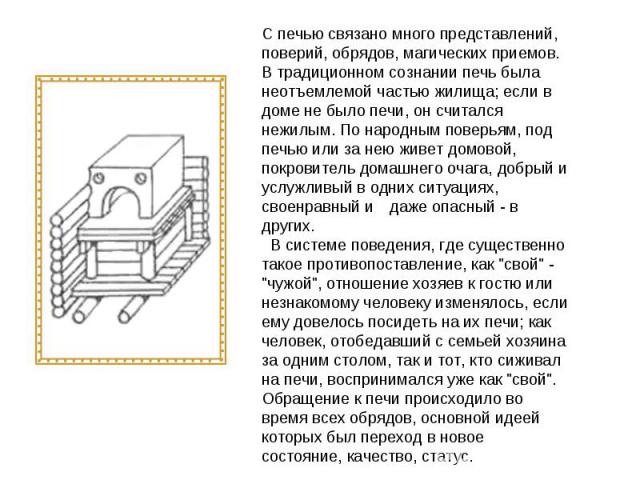

С печью связано много представлений, поверий, обрядов, магических приемов. В традиционном сознании печь была неотъемлемой частью жилища; если в доме не было печи, он считался нежилым. По народным поверьям, под печью или за нею живет домовой, покровитель домашнего очага, добрый и услужливый в одних ситуациях, своенравный идаже опасный - в других. В системе поведения, где существенно такое противопоставление, как "свой" - "чужой", отношение хозяев к гостю или незнакомому человеку изменялось, если ему довелось посидеть на их печи; как человек, отобедавший с семьей хозяина за одним столом, так и тот, кто сиживал на печи, воспринимался уже как "свой". Обращение к печи происходило во время всех обрядов, основной идеей которых был переход в новое состояние, качество, статус.

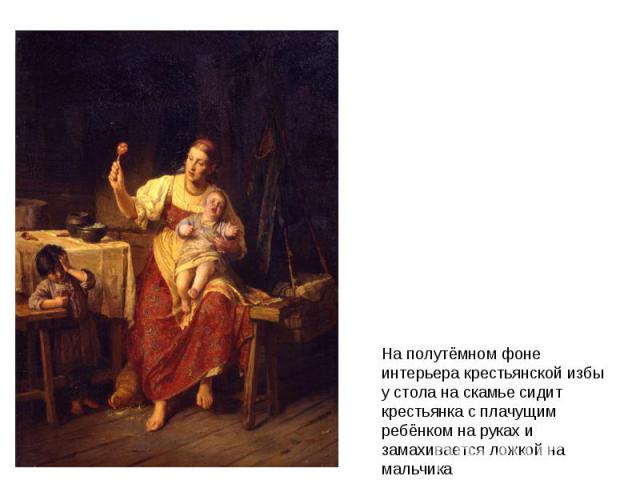

№ слайда 5

Описание слайда:

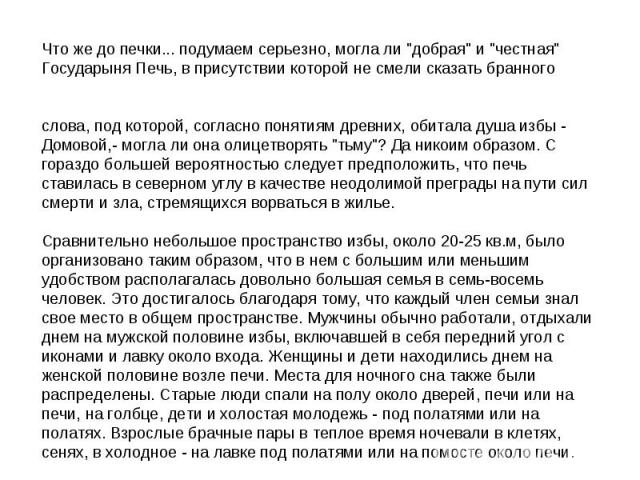

Что же до печки... подумаем серьезно, могла ли "добрая" и "честная" Государыня Печь, в присутствии которой не смели сказать бранногослова, под которой, согласно понятиям древних, обитала душа избы - Домовой,- могла ли она олицетворять "тьму"? Да никоим образом. С гораздо большей вероятностью следует предположить, что печь ставилась в северном углу в качестве неодолимой преграды на пути сил смерти и зла, стремящихся ворваться в жилье.Сравнительно небольшое пространство избы, около 20-25 кв.м, было организовано таким образом, что в нем с большим или меньшим удобством располагалась довольно большая семья в семь-восемь человек. Это достигалось благодаря тому, что каждый член семьи знал свое место в общем пространстве. Мужчины обычно работали, отдыхали днем на мужской половине избы, включавшей в себя передний угол с иконами и лавку около входа. Женщины и дети находились днем на женской половине возле печи. Места для ночного сна также были распределены. Старые люди спали на полу около дверей, печи или на печи, на голбце, дети и холостая молодежь - под полатями или на полатях. Взрослые брачные пары в теплое время ночевали в клетях, сенях, в холодное - на лавке под полатями или на помосте около печи.

№ слайда 6

Описание слайда:

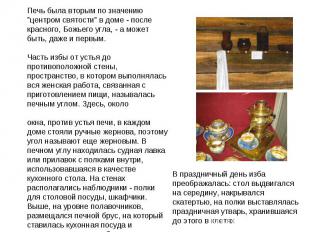

Печь была вторым по значению "центром святости" в доме - после красного, Божьего угла, - а может быть, даже и первым. Часть избы от устья до противоположной стены, пространство, в котором выполнялась вся женская работа, связанная с приготовлением пищи, называлась печным углом. Здесь, околоокна, против устья печи, в каждом доме стояли ручные жернова, поэтому угол называют еще жерновым. В печном углу находилась судная лавка или прилавок с полками внутри, использовавшаяся в качестве кухонного стола. На стенах располагались наблюдники - полки для столовой посуды, шкафчики. Выше, на уровне полавочников, размещался печной брус, на который ставилась кухонная посуда и укладывались разнообразные хозяйственные принадлежности. В праздничный день изба преображалась: стол выдвигался на середину, накрывался скатертью, на полки выставлялась праздничная утварь, хранившаяся до этого в клетях

№ слайда 7

Описание слайда:

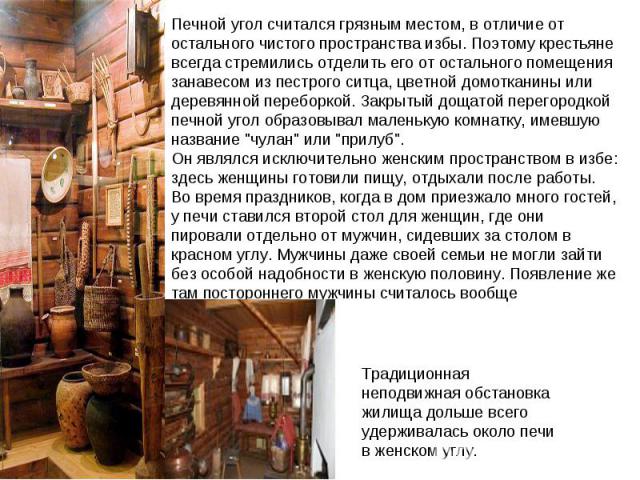

Печной угол считался грязным местом, в отличие от остального чистого пространства избы. Поэтому крестьяне всегда стремились отделить его от остального помещения занавесом из пестрого ситца, цветной домотканины или деревянной переборкой. Закрытый дощатой перегородкой печной угол образовывал маленькую комнатку, имевшую название "чулан" или "прилуб". Он являлся исключительно женским пространством в избе: здесь женщины готовили пищу, отдыхали после работы. Во время праздников, когда в дом приезжало много гостей, у печи ставился второй стол для женщин, где они пировали отдельно от мужчин, сидевших за столом в красном углу. Мужчины даже своей семьи не могли зайти без особой надобности в женскую половину. Появление же там постороннего мужчины считалось вообще недопустимым.Традиционная неподвижная обстановка жилища дольше всего удерживалась около печи в женском углу.

№ слайда 8

Описание слайда:

Стол всегда стоял в углу, по диагонали от печи. Над ним была расположена божница с иконами. Вдоль стен шли неподвижные лавки, над ними - врезанные в стены полки. В задней части избы от печи до боковой стены под потолком устраивался деревянный настил - полати. В южнорусских районах за боковой стеной печи мог быть деревянный настил для спанья - пол, примост. Вся эта неподвижная обстановка избы строилась вместе с домом и называлась хоромным нарядом. Печь играла главную роль во внутреннем пространстве русского жилища на протяжении всех этапов его существования. Недаром помещение, где стояла русская печь называли "избой, истопкой". Русская печь относится к типудуховых печей, в которых огонь разводится внутри печи, а не на открытой сверху площадке. Дым выходит через устье - отверстие, в которое закладывается топливо, или через специально разработанный дымоход. Русская печь в крестьянской избе имела форму куба: обычная ее длина 1,8-2 м, ширина 1,6-1,8 м, высота 1,7 м. Верхняя часть печи плоская, удобная для лежания. Топка печи сравнительно больших размеров: высотой 1,2-1,4 м, шириной до 1,5 м, со сводчатым потолком и плоским дном - подом.

№ слайда 9

Описание слайда:

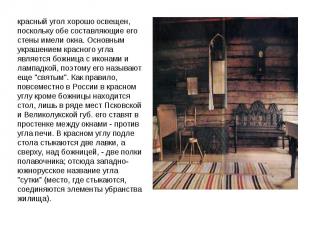

Все значимые события семейной жизни отмечались в красном углу. Здесь за столом проходили как будничные трапезы, так и праздничные застолья, происходило действие многих календарных обрядов. В свадебном обряде сватание невесты, выкуп ее у подружек и брата совершались в красном углу; из красного угла отчего дома ее увозили на венчание в церковь, привозили в дом жениха и вели тоже в красный угол. Во время уборки урожая первый и последний устанавливали в красном углу. Сохранение первых и последних колосьев урожая, наделенных, по народным преданиям, магической силой, сулило благополучие семье, дому, всему хозяйству. В красном углу совершались ежедневные моления, с которых начиналось любое важное дело. Он является самым почетным местом в доме. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог пройти туда только по особому приглашению хозяев. Красный угол старались держать в чистоте и нарядно украшали. Само название "красный" означает "красивый", "хороший", "светлый". Его убирали вышитыми полотенцами, лубочными картинками, открытками. На полки возле красного угла ставили самую красивую домашнюю утварь, хранили наиболее ценные бумаги, предметы. Повсеместно у русских был распространен обычай при закладке дома класть деньги под нижний венец во все углы, причем под красный угол клали более крупную монету.

№ слайда 10

Описание слайда:

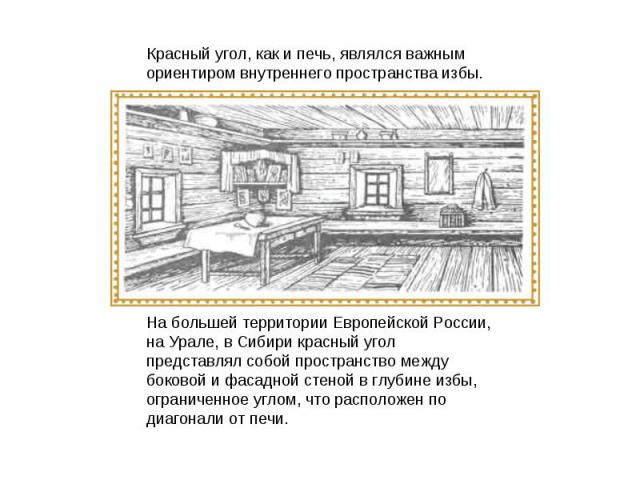

Красный угол, как и печь, являлся важным ориентиром внутреннего пространства избы. На большей территории Европейской России, на Урале, в Сибири красный угол представлял собой пространство между боковой и фасадной стеной в глубине избы, ограниченное углом, что расположен по диагонали от печи.

№ слайда 11

Описание слайда:

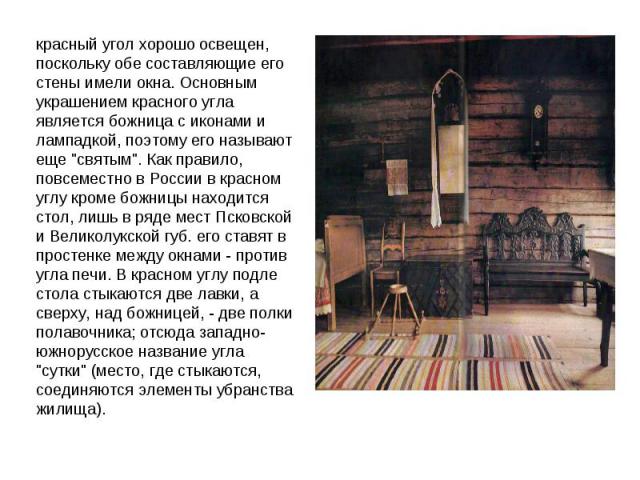

красный угол хорошо освещен, поскольку обе составляющие его стены имели окна. Основным украшением красного угла является божница с иконами и лампадкой, поэтому его называют еще "святым". Как правило, повсеместно в России в красном углу кроме божницы находится стол, лишь в ряде мест Псковской и Великолукской губ. его ставят в простенке между окнами - против угла печи. В красном углу подле стола стыкаются две лавки, а сверху, над божницей, - две полки полавочника; отсюда западно-южнорусское название угла "сутки" (место, где стыкаются, соединяются элементы убранства жилища).

Тип урока : обобщающий.

Вид урока : коллективная творческая работа.

Цель урока : создать условия для обобщения знаний детей о декоре предметов быта и традиционном интерьере крестьянской избы.

Задачи урока:

- создать условия для формирования понятия о единстве пользы и красоты в интерьере жилища и предметов быта;

- показать связь между интерьером крестьян прошлых столетий и современным интерьером.

Воспитывающая роль урока . Развитие интереса к внутреннему миру человека, освоение художественного наследия русского народа, его традиций.

Оформление : рисунки предметов быта, выставка предметов быта, схема работы, макет интерьера избы, музыка.

Оборудование : медиапроектор, слайды.

Ход урока

1. Введение в тему урока.

С детских лет мы читали и смотрели русские народные сказки. И часто действие в них развивалось в деревянной избе. Оказывается, в таких избах жили не только сказочные герои, но и крестьяне несколько сотен лет назад.

Наша жизнь изменилась, изменился и интерьер нашего дома.

А почему мы на уроках истории, литературы, изо продолжаем изучать историю, культуру, быт нашего народа?

Народное искусство хранит вековые традиции, передаваемые из поколения в поколение. И эти традиции мы с вами должны знать и чтить.

Ведь не изучив прошлого, мы не сможем оценить настоящее и будущее нашего народа.

2. Сообщение темы урока.

Тема нашего урока « Традиционный интерьер русской избы».

Что такое интерьер? Изба?

Давайте полюбуемся красотой русской избы.

Поднимемся на резное крыльцо. Пройдя через сени, мы попадаем в мир домашней жизни.

Воздух в избе особенный, пряный, наполненный ароматами сухих трав, еловой хвои, печеного хлеба.

Посмотрите внимательно на фотографию горницы. Какой материал использовали крестьяне для горницы?

Все здесь кроме печи деревянное: потолок, гладко обтесанные стены, пристроенные к ним лавки, полати, нехитрая домашняя утварь.

Некрашеное дерево излучает приглушенно-золотистый цвет.

Как вы думаете, что самое важное в избе? (печь)

Какую роль печь играла и играет сейчас?

Она была основой всей жизни. Главным оберегом всей семьи, семейным очагом. Печь кормила, спасала от холодов, избавляла от хвори. А сколько сказок было рассказано детям на печи. Недаром говорится: «Печь краса - в доме чудеса!»

Посмотрите, как важно разлеглась в избе белая громада печи.

Обратите внимание на ее форму, отдельные детали.

Перед устьем печи ладно устроен шесток – широкая толстая доска, на которой разместились горшки, чугунки.

Рядом с устьем стоят железные ухваты, кочерга.

С печью связано немало любопытных преданий и народных обычаев. Считалось, что за печью живет домовой – хранитель домашнего очага.

Печь в избе располагалась возле двери.

Красный угол.

В переднем углу избы располагался красный угол. Его еще называли большой, святой. Это было самое почетное место – духовный центр дома. В углу на особой полочке стояли иконы в начищенных до блеска окладах, украшенные вышитыми полотенцами.

Красный угол обращен был к юго-востоку. Он принимал первые лучи утреннего солнца.

Самых дорогих гостей усаживали в красном углу, на красную лавку за стол, убранный нарядной скатертью – столешником.

Ребята, какие предметы, вещи находились в крестьянской избе?

Ответы детей.

Мебели в избе было немного, да и разнообразием она не отличалась – стол, лавки скамьи, посудные полки, полати.

Главным предметом мебели в избе считался обеденный стол. Он стоял в красном углу. Каждый день в определенный час за столом собиралась обедать вся крестьянская семья.

Вдоль стен стояли широкие лавки. На них и сидели, и спали.

А чем лавка отличалась от скамьи?

Ответы детей.

Лавки прикреплялись к стенам, а скамьи можно было передвигать.

Одежду крестьяне хранили в сундуках. Мастерили их из дерева, обшивали железными полосками для прочности.

Около печи укрепляли деревянный настил – полати, на которых спали.

Под потолком шли полавошники – полки, на которых располагалась крестьянская утварь.

Как вы думаете, из какого материала была изготовлена посуда крестьян?

Она изготовлена была из дерева и глины.

С чем можно сравнить ковш?

Ковши имели образ ладьи, коней, птиц. Их форма плавно перетекала от чаши в изящную голову и изогнутый хвост. Форма сосуда и нарядная роспись создавали яркий образ.

Из бересты делали различные туеса, лукошки, короба, набирухи для сбора ягод.

Рубель, вальки.

Вальки – с помощью их женщины выколачивали белье на реке.

Рубель – с помощью этого предмета крестьянки разглаживали льняные увлажненные холсты. Эти предметы декорированы резьбой.

Особое место в каждом доме занимал еще один предмет, который сопровождал девушек и женщин на протяжении всей её жизни. Что это? (прялка)

Что вы о ней знаете?

Ответы детей. Обобщение ответов.

Прялка была не только орудием труда, но и произведением искусства. Её украшали резьбой, росписью. Прялка был подарком. Здесь творческая фантазия не знала границ. И среди прялок, сохранившихся до наших дней нет ни одной одинаковой. Прялка состоит из лопасти, ножки и донца.

Испокон веков славилась наша земля искусством рукодельниц. Одежда, скатерти-столешницы, полотенца, края покрывал были украшены тканым или вышитым орнаментом. Какие сюжеты брали крестьянки для вышивки?

Обобщение ответов.

Сказочных птиц, дерево жизни, орнаменты с растительным и зооморфным узорами.

Какие цвета брали для вышивок?

Красные, желтые, синие. Праздничные.

Традиция вышивания сохранилась и сегодня.

По полу тянулись радужные, домотканые половики или дорожки. Половики и впрямь напоминали по своей форме дорогу, стелющуюся по земле.

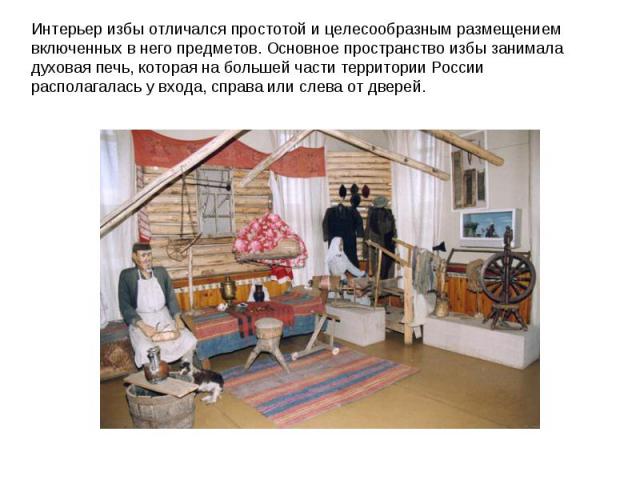

Интерьер избы отличается простотой и целесообразным размещением включенных в него предметов.

4. Инструктаж.

Я предлагаю вам помочь хозяйке и хозяину оформить интерьер их избы. Заполнить его мебелью, домашней и кухонной утварью.

Для этого разделимся на группы и каждая группа будет изготавливать определенные предметы, необходимые в быту. Какие это группы предметов?

Группы предметов. Таблица.

Для определения высоты предметов быта вам помогут лекала, лежащие на столах. Также они помогу тем, у кого вызовет затруднения передача форм и пропорций домашней утвари.

Приступаем к работе. В группах решите, кто какой вид работы будет выполнять.

Варианты работы.

- Каждый сам выполняет предмет быта.

- По этапам: первый ученик рисует форму предмета, второй расписывает.

- Практическая работа.

Звучит фоновая музыка.

- Оформление макета избы.

С чего начнем оформление интерьера?

Каждая группа размещает свою работу в макете.

5. Итог работы.

Посмотрите, как вы оформили интерьер.

Ребята, а мы можем использовать элементы этого старинного декора в оформлении современного интерьера?

Какие предметы вы можете взять или у вас уже есть дома?

Сегодня наш урок, я думаю, вам помог лучше узнать традиции нашего народа обустройства своего быта.

И при оформлении интерьера своего дома будете обращаться к вековым традициям своей Родины.

Спасибо за работу.

дешевле в строительстве и требовала меньше дров. К тому же дым хорошо дезинфицировал жилище, в нем не заводились насекомые. Если же крестьянин занимался рыболовством и под потолком в курной избе развешивали сети, то служили они, прокоптившиеся, в несколько раз дольше.

Русская печь со временем приобрела массу удобных приспособлений. Например, шесток-полочку перед устьем (отверстием) печи, на котором хозяйка могла держать в тепле приготовленную пищу. На шестке в сторонку сгребали раскаленные угли для следующей растопки. В боковой стене печи делали неглубокие нишки - печурки, где обычно сушили мокрые рукавицы, лучину. В теплом опечье в зимнее время держали домашнюю птицу.

Русская печь - удивительное изобретение. Каких только профессий она не знает! Главная из них - давать людям тепло. Ведь мороз в тридцать градусов не был редкостью на Руси. Печь, занимавшая почти четверть площади жилища, несколько часов протапливалась, но, нагревшись, держала тепло и обогревала помещение в течение целых суток. В печи готовили пищу: пекли хлеб и пироги, вари- і ли кашу, щи, пиво, тушили мясо, рыбу, овощи. И все получалось удивительно вкусным и питательным. Кроме того, в печи сушили грибы, ягоды, рыбу. На печи, на самом теплом местечке, обычно спали старики, а на пристроенных сбоку полатях - дети. И наконец, самое неожиданное применение русской печи - парная. Если у крестьянина не было бани, печь в какой-то степени могла заменить ее. После топки из печи удаляли угли, хорошенько подметали и настилали солому. Любитель попариться залезал в печь ногами вперед и ложился на солому. За ним закрывали заслонку. Если надо бы- л о поддать пару, прыскали водой на раскаленный свод. Парясь, похлестывали себя березовым веником. Правда, обмываться водой приходилось в сенях.

С печью связано немало любопытных преданий и народных обычаев. Считалось, что за печью живет домовой - хранитель домашнего очага. Во время сватовства за печью по традиции прятали невесту. В русских народных сказках печь часто неотъемлемо связана с главным персонажем: Емеля, например, разъезжал на печи по городу, а богатырь Илья Муромец много лет просидел на печи беспомощным, пока не обрел силу.

"Крдсный" и другие углы

Расположение печи определяло планировку избы. Ее обычно ставили в углу справа или слева от входа. Угол напротив устья печи считался рабочим местом хозяйки и назывался "бабий кут" (кут - старинное название угла) или "середа". Все здесь было приспособлено для приготовления пищи. У печи стояла кочерга, ухват, помело, деревянная лопата. Рядом - ступа с пестом и ручная мельница.

Кочергой выгребали золу из печи. Ухватом стряпуха ловко цепляла пузатые глиняные горшки и отправляла их в жар. В ступе толкла зерно, очищая его от шелухи, а с помощью мельницы перемалывала в муку. Помело и лопата были необходимы для выпечки хлеба: помелом подметали под печи, а лопатой сажали на него будущий каравай.

Все эти нехитрые приспособления для выпечки хлеба - ступа, пест, помело и лопата известны нам из русских народных сказок. Баба Яга в ступе летает, "пестом погоняя, помелом след заметая". За- думала она поджарить в печи Иванушку, хочет посадить его на лопату, да только молодец хитрее оказался - саму старуху в печь отправил.

Рядом с печью обязательно висели полотенце и рукомойник - глиняный кувшин с двумя сливными носиками по сторонам. Под ним стояла деревянная лохань для грязной воды. В бабьем куту на полках вдоль стен располагалась нехитрая крестьянская посуда: горшки, ковши, чашки, миски, ложки. Мастерил их из дерева, как правило, сам хозяин дома.

Всем знакомо выражение "бить баклуши". А ведь его происхождение связано с изготовлением деревянных ложек. Баклушами называли грубые заготовки для ложек. Их производство не требовало особого усердия и мастерства. Отсюда и пошло - "бить баклуши", т. е. заниматься безделицей.

Хоть и проста была крестьянская деревянная посуда, а все же старался мастер сделать ее нарядной, украсить живописью да резьбой. Обычный ковш в руках талантливого резчика приобретал форму плывущей птицы - уточки.

Имелось в крестьянском жилище и немало плетеной утвари - корзин, лукошек, коробов. Берестяные туеса служили даже емкостями для воды. Крестьянин брал их с собой в поле. Вода не протекала и сохранялась холодной и вкусной на протяжении всего дня.

Почетное место в избе - "красный угол" - находилось по диагонали от печи. Здесь на специальной полке стояли иконы, хранились богословские книги, горела лампада. Все крестьяне в старину были верующими. Само слово "крестьянин" произошло от "христианин". Всякий гость, входивший в избу, у порога первым делом находил глазами красный угол, снимал шапку, трижды осенял себя крестным знамением и низко кланялся образам, а уж потом только здоровался с хозяевами. В красный угол сажали самых дорогих гостей, а во время свадьбы - молодых. В обычные дни здесь, за обеденным столом, сидел глава семьи.

Угол напротив печи, слева или справа от двери, был рабочим местом хозяина дома. Здесь же стояла лавка, на которой он спал. Под ней, в ящике, хранился инструмент. В свободное время крестьянин в своем углу занимался поделками и мелким ремонтом: плел лапти и лукошки, резал ложки, чинил сети.

Мебели в избе было немного, да и разнообразием она не отличалась - стол, лавки, скамьи, сундуки, посудные полки - вот, пожалуй, и все. Привычные

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №5 с. Едрово

Исследовательская работа

«Интерьер крестьянской избы»

Номинация: этнография

Выполнила: Подзигун Олеся,

МОУ СОШ №5 с. Едрово

Руководитель

заместитель директора

с. Едрово

1. Введение ………………………………………………..3 страница

2.. Методика исследования ………………………………4 страница

3.. Основная часть: глава I……………………………5 – 8 страницы

глава II………………………….страницы

4. Результаты исследования……………………………..24 страница

5. Выводы ……………………………………………….25 страница

6. Заключение……………………………………………26 страница

7.Библиографический обзор………………………….....27 страница

Введение

Пояснительная записка

21 век. Век высоких технологий. За человека современное оборудование делает практически всё. А два столетия назад простому человеку нужно было делать всё самому: от изготовления простой ложки до строительства своего дома. В течение восьми лет наша группа, группа «Краеведение», собирала уникальные предметы русской старины. Набралось более ста экспонатов. И мы решили оформить интерьер крестьянской избы с целью сохранения культурного наследия села.

Создать и исследовать интерьер крестьянской избы

Задачи

Ø собрать, проанализировать и систематизировать материал об интерьере крестьянской избы

Ø передать через различные средства информации знания о родном селе различной аудитории;

Ø расширить кругозор учащихся моей школы.

Этапы исследовательской работы

I Подготовительный этап – планирование, выявление проблемы и актуальности выбранной темы, определение цели, задач.

II Практический этап – нахождение исторического материала. Фото сессия. Уточнение и корректировка плана.

III Обобщающий этап – систематизация материалов, оформление работы на компьютере. Подведение итогов. Проведение экскурсии различной возрастной аудитории. Публикация материала на школьном и личном сайтах в Интернете.

Методика исследования

Выполнять эту работу я начала ещё 2 года назад и закончила только к концу 1 четверти этого года.

В 6 классе я посетила Музей русского зодчества в Витославлицах. Мне запали в душу крестьянские дома, обстановка в домах. Я записалась в группу дополнительного образования «Краеведение» под руководством Светланы Ивановны. Вот уже второй год являюсь директором этого музея, чем очень горжусь. Мне очень нравиться проводить экскурсию «Интерьер крестьянской избы». Готовя эту экскурсию, мне необходимо было изучить каждый предмет, его назначение и функции. В первую очередь составила план, определила цель и задачи. Подумала, где и какую литературу я могу найти. Разрабатывая тему, я побеседовала со многими жителями села, брала у них интервью. Прочитала необходимые книги. Побывала в Музее уездного города в городе Валдай, съездила в краеведческий музей города Вышний Волочёк.

Для начала я отправилась в нашу школьную и детскую библиотеки. Изучила литературу. Материала мне было очень мало. Вооружившись цифровым фотоаппаратом, я сфотографировала самые необходимые экспонаты интерьера для того, чтобы наглядно представить их в работе. Встретилась со многими жителями села, которые рассказали мне о назначении и функциях того или иного предмета. Многое я узнала из экскурсий, проводимых в Музее Уездного города, расположенного в районном центре и в Вышнем Волочке. Большую помощь мне оказала мама, так как она являлась участницей Едровского хора. Этот коллектив не раз выступал в деревнях и сёлах нашей Новгородской области . В их репертуаре было немало народных песен. Бабушки и дедушки много рассказывали им, как они жили раньше, чем занимались. Весь собранный материал я систематизировала, обобщила и оформила на компьютере. Я провела уже 5 экскурсий в школе по теме «Интерьер крестьянской избы». Я была приятно удивлена тем, что этой экспозицией очень заинтересовались наши гости из Финляндии. Оказалось, что они до сих пор сами ткут половики, шьют одеяла для нуждающихся. Они с неподдельным восторгом пробовали полоскать, гладить бельё с помощью крестьянских предметов. Весь собранный материал я набрала на компьютере, отпечатала. Объём изученного материала оказался значительно шире, чем я себе представляла. В работу я отобрала самое значимое и необходимое. Затем всё оформила в папку.

Основная часть

Глава I. Изба

Изба – самая распространенная постройка крестьян. На первый взгляд изба – самая обыкновенная постройка. Крестьянин, строя свое жилище, старался сделать его прочным, теплым, удобным для жизни. Однако в устройстве избы нельзя не увидеть свойственную русскому народу потребность в красоте. Поэтому избы – это не только памятники быта, но и произведения архитектуры, искусства. Но век избы недолог: отапливаемое жилище редко может простоять более 100 лет. Жилые постройки быстро ветшают, в них активнее идет процесс гниения древесины, поэтому в основном самые старые избы относятся к 19 веку. Но в связи облике, и в интерьерах изб зачастую сохраняются черты, свойственные постройкам 15 – 17 столетий и более ранних времен. Избу и другие крестьянские постройки крестьян обычно рубил сам или нанимал опытных плотников. Собираясь строиться, крестьянин рубил деревья поздней осенью или ранней весной. К этому времени жизнь в дереве замирает, последнее годичное кольцо приобретает твердую, наружную оболочку, что предохраняет древесину от разрушения. Прямо в лесу или возле деревни ставили сруб, приготовленный вчерне – без окон и дверей, который разделялся на три части для просушки. А ранней весной его перевозили в деревню и собирали. Эта работа производилась обычно «помочью» («толокой»). «Помочь» – однодневная общественная работа в пользу одной крестьянской семьи. На строительство собиралась вся деревня и даже округа. Об этом древнем обычае говорится в старинной пословице: «Кто на помочь звал, тот сам и иди ». Для всей «помочи» крестьянин должен был устроить угощение.

Получить полный текстВ Валдайском районе распространены избы «мстинского» типа, т. е. высокие, как бы двухэтажные. Первый этаж – подызбица, или подклет, низкий и холодный, был, как правило, нежилым. Здесь обычно хранили квашеную капуст, соленые грибы, мед и другие съестные припасы, а также имущество и различную утварь. У каждого помещения – отдельный вход. Дома на высоких подклетях строились в древние времена. В старину селения располагались по рекам и озерам, которые во время паводков выходили из берегов. Жилая часть находилась наверху – подальше от сырости и снежных сугробов. В новгородских берестяных грамотах не раз упоминается подклеть. «Поклон от Семена к невестке моей. Если не вспомнишь сама, то имей в виду, что солод у тебя ржаной есть, лежит в подклети…»; «Поклон от Сидора к Григорию. Что в подклети оленина, выдай сторожу в церковь». Интересная архитектурная особенность изб «мстинского» типа – галерея, по-местному «прикролек». Она как бы подчеркивает деление дома на два этажа. Назначение галереи – защита нижней части сруба от дождя. В прикролеке на скамье можно было посидеть в сырую погоду и в жаркий день, в ненастье высушить белье, сохранить сухими дрова. Галереи были распространенным элементом в древнерусском зодчестве. В деревнях Новгородской области доныне можно увидеть дома, опоясанные галереями. Конструкция крыши сохранила архаические черты. В слеги врублены «курицы» или «кокши», - крюки, сделанные чаще из молодых елей с обработанным корневищем. На «курицы» уложены потоки – водотечники. На потоки опирается тес, который накладывается на слеги. Тесовая кровля прижимается к верхней коньковой слеге тяжелым долбленым бревном – охлупнем, венчающим кровлю. Комель охлупня – естественное утолщение у корневища дерева часто обрабатывался в виде самых разных фигур. Нередко деревенские мастера придавали ему форму конской головы. Обычай венчать крышу фигурой коня относится к языческому периоду. Конь – верный спутник крестьянина – земледельца. У славян – язычников он был символом светозарного солнца, счастья, богатства. Силуэт кровли завершается деревянной трубой – «дымником». Для выхода дыма в нем сделана орнаментная прорезь, а сверху он покрыт двускатной крышей. Крыши, сделанные «по старине», очень живописны, а главное прочны - они» выдерживали любые ураганы.

Обстановка избы отвечает образу жизни крестьянской избы. Здесь все предельно скромно, строго и целесообразно. Большая печь топилась «по-черному». Кроме нее, все оборудование избы состоит из встроенной в сруб мебели. Вдоль трех стен тянутся лавки, опирающиеся на широкие дощатые ножки – подставки. Над лавками под потолком устроены полки – полавочники. Они защищали низ стен и лавки от сажи. Над низкими дверьми – тесовые полати, на которых обычно спали дети. Место около печи – «бабий кут»- отделено невысокой дощатой заборкой. Все основные элементы жилища – полати, лавки, полки – существовали на Руси с давних времен. Старинные описи и Писцовые книги упоминают о них в 16-17 веках. Археологические раскопки показали, что в домах древнего Новгорода встроенная мебель была уже в 10 – 11 веках. Стены – из гладко обтесанных бревен. Углы же до конца не стесаны, а оставлены круглыми, чтобы зимой не промерзали. Про круглые углы в народе сложена загадка: «На улице рогато, а в избе гладко». Действительно, снаружи углы рублены « в обло с остатком» - «рогатые», а внутри тщательно обработанные – гладкие. Пол и потолок настланы из пластин: на потолке горбылями вверх, на полу горбылями вниз. Поперек избы проходит массивная балка – «матица», служащая опорой для потолочин. В избе каждое место имело определенное назначение. На лавке у входа работал и отдыхал хозяин, напротив входа – красная, парадная лавка, между ними – лавка для прях. На полках хозяин хранил инструмент, а хозяйка – пряжу, веретена , иглы и прочее. На ночь дети забирались на полати, взрослые же располагались на лавках, на полу, старики – на печи. Постели убирали на полати после того, как протопят печь и веником обметут с них сажу. В красном углу под божницей – место для обеденного стола. Удлиненная, сделанная из хорошо обструганных и подогнанных досок крышка стола – столешница – покоится на массивных точеных ножках, которые установлены на полозья. Полозья позволяли легко передвигать стол по избе. Его ставили к печи, кода выпекали хлеб, перемещали во время мытья пола и стен. На лавке, где пряли женщины, стояли массивные прялки. Деревенские мастера делали их из части дерева с корневищем, украшали резьбой. Местные названия прялок из корня – «копанки», «керенки», «корневухи». Избы, где печь – налево, а лавки, сидя на которых «к свету» удобно прясть, - направо, назывались «пряхами». Если порядок нарушался, избу называли «непряхой». В старину в каждой крестьянской семье были коробейку – лубяные сундучки с закругленными углами. В них хранили семейные ценности, одежду, приданое. «Дочку в колыбельку, приданое в коробейку». На гибкой жерди – очепе – висит лубяная колыбелька (зыбка) под домотканым пологом. Обычно крестьянка, качая зыбку за петлю ногой, выполняла какую – либо работу, пряла, шила, вышивала. Про такую зыбку на очепе в народе сложена загадка: «Без рук, без ног, а кланяется». Ближе к окну помещали ткацкий стан, Ии «кросна». Без этого несложного, но очень мудрого приспособления была немыслима жизнь крестьянской семьи: ведь все от мала до велика носили домотканую одежду. Обычно ткацкий станок входил в приданое невесты. Вечером избы освещались лучиной, которая вставлялась в светец, установленный на деревянное основание. Печь на рубленом деревянном помосте («опечке») выходит устьем к окну. На выступающей е части – шестке – теснятся горшки для каши, щей и другой нехитрой крестьянской пищи. Рядом с печкой устроен шкафчик для посуды. На длинных полках вдоль стен – кринки для молока, глиняные и деревянные миски, солонки и т. д. Очень рано оживала крестьянская изба. Прежде всех вставала «домаха», или «большуха», - жена хозяина, если была еще не стара, или одна из невесток. Она затопляла печь, открывала настежь дверь и дымарь (отверстие для выхода дыма). Дым и холод поднимали всех. Малых ребят сажали греться на шесток. Едкий дым наполнял всю избу, полз кверху, висел под потолком выше человеческого роста. Но вот печь протоплена, закрыты дверь и дымарь – и в избе тепло. Все как в древней русской пословице, известной с 8 века: «Дымные горести не терпев, тепла не видали». «Черные» печи ставили в деревнях до 19 века. С 1860 – х годов появились «белые» печи, в основном же новгородские деревни перешли на топку «по-белому» с 80-х годов прошлого столетия, но в начале 20 века в Новгородской губернии еще встречались курные бедняцкие избы. Черные печи были дешевы, на топку их уходило мало дров, а прокопченные бревна домов меньше подвергались гниению. Этим и объясняется долговечность курных жилищ. Дым, копоть, холод во время топки печи доставляли обитателям дома много неприятностей. Земские врачи отмечали в Новгородской губернии болезни глаз и легких у жителей «черных» изб. В стужу в крестьянской избе зачастую помещали домашнюю живность – телят, ягнят, поросят. Зимой в подпечье сажали кур. В избе в свободное от полевых работ время крестьяне занимались различными ремеслами – плели лапти, лукошки, мяли кожи, шили сапоги, сбрую и т. д. Неплодородной была новгородская земля. Своего хлеба семье хватало только до половины зимы, и его покупали на деньги, вырученные от продажи различных изделий. Особенно в новгородском лесном краю была распространена обработка дерева. («Лесная сторона не только одного волка, а и мужичка накормит».) Древоделы гнули дуги, вырезали ложки и миски, делали сани, телеги и т. д. Бондари из еловой и дубовой клепки изготовляли ведра, кадки, шайки. Издавна в народе известна пословица: «Кабы не липа и береста, так и мужик рассыпался». Она говорит о большой популярности в народе этих материалов. Кошели, туеса, корзины, лапти пользовались в быту любой крестьянской семьи. Кошели - заплечные короба с крышками и лямками. В низ ходили на покос и жатву, в лес за грибами и ягодами, в них носили хлеб, рыбу и прочие продукты. А в лукошках – плетеных берестяных кузовах – чего только не держали – муку, зерно, льняное семя, лук. Сыпучие продукты хранили в бутыле – образных сосудах. Лопаточники – футляры для деревянных лопаток или каменных брусков для заточки кос.

Получить полный текст«Белая» изба более красочна. Посудный шкаф расписан цветочными мотивами. По обычаю в красном углу под божницей, украшенной вышитым полотенцем, стоял обеденный стол. Он традиционной формы. Широкая дубовая столешница не окрашена, остальные детали стола красного или темно – зеленого цветов, подстолье расписано фигурками зверей и птиц. Особой гордостью хозяек были точеные, резные и расписные прялки, которые обычно ставили на видное место: они служили не только орудием труда, но и украшением жилища. Полати и лежанку закрывают цветные занавеси из льняной клетчатины. На окнах – занавески из домотканой кисеи, подоконники украшает милая крестьянскому сердцу герань. Особенно тщательно убиралась изба к праздникам: женщины мыли с песком и скоблили добела большими ножами – «кесарями»- потолок, стены, полки, полати. Русский крестьянин не белил и не оклеивал стены – не прятал природную красоту дерева.

Предметы крестьянского интерьера

Прялка была постоянной принадлежностью быта русской женщины – с юности и до глубокой старости. В ее художественное оформление вложено много душевного тепла. Очень часто прялку делал мастер для своей невесты. И тогда в украшение этого предмета вкладывались не только мастерство и талант, но и мечты о прекрасном, на которые способна юность.

По конструкции прялки можно разделить на сплошные корневые, сделанные целиком из корневища и ствола дерева, и составные – это гребень с донцем. У нас в музее собраны 4 прялки составные. Конец 19 века. Дерево. Лопасть прямоугольная, суживающая к низу, с тремя полукруглыми выступами вверху и двумя маленькими сережками. В центре – сквозное отверстие.

http://pandia.ru/text/78/259/images/image002_133.jpg" width="369" height="483 src=">

http://pandia.ru/text/78/259/images/image004_90.jpg" width="375" height="282 src=">

Особое внимание придавалось убранству стола. Центральное место на нем всегда занимала солоница. Ее плели из бересты или из корней, но чаще резали из дерева. Вырезали в виде утицы, потому что ее считали покровительницей дома, семьи. На скатерть свадебного стола солоницу – утицу ставили первой.

http://pandia.ru/text/78/259/images/image006_63.jpg" width="386" height="290 src=">

http://pandia.ru/text/78/259/images/image008_60.jpg" width="388" height="292 src=">

http://pandia.ru/text/78/259/images/image010_44.jpg" width="390" height="488">

В древней Руси было развито кузнечное дело. Мастерство сельских кузнецов зачастую превосходило мастерство городских кузнецов, потому что деревенский коваль был универсалом, в то время как городской обычно специализировался в какой-то одной области. Чего только не приходилось выковывать русскому кузнецу: подковы, ухваты, кочерги и отдельные детали домашней утвари.

http://pandia.ru/text/78/259/images/image012_31.jpg" width="396" height="296 src=">

http://pandia.ru/text/78/259/images/image014_33.jpg" width="397" height="297 src=">

Самые простые ключи изготовлялись кузнечной ковкой с последующей опиловкой напильником. Замок и ключ занимали особое место в обрядовых традициях русского народа. В первую очередь это касалось свадебного обряда: выходя из церкви после венчания , молодые переступали через положенный на порог замок, который после этого замыкали, чтобы «брак был крепким». Ключ же от замка выбрасывали в реку, как бы закрепляя тем самым нерасторжимость семейных уз (кстати, само слово «узы» обозначает «путы», «оковы», «цепи», т. е. то, что обычно сковывалось замком).Фигурировали ключи и в народных предметах: «не стучи ключами, ссора»; «ключи на столе, к ссоре». В русском языке существует целый ряд слов с корнем «ключ»: «ключевой», «уключина», «заключение», «включиться», «ключевая вода». Кроме того, ключ выступает в качестве отвлеченного символа: «ключ познания», «музыкальный ключ», «ключ к разгадке» и т. д.

http://pandia.ru/text/78/259/images/image016_33.jpg" width="397" height="298 src=">

Наиболее почитаемым местом в избе являлся красный (передний, большой, святой) угол, в котором находилась божница. Каждый входящий в избу снимал шапку и трижды крестился. Место под образами считалось самым почетным. Крестьянские божницы являлись своего рода домашней церковью. Здесь хранились кусочки ладана, свечи, просвиры, святая вода, молитвенные книги, семейные фотографии и т. д. Божницы украшали полотенцами. Во время пиров и плясок божницу задергивали шторкой – занавеской, чтобы боги не прогневались, завидев «мирское беснование». По этой же причине в избе старались не курить и не ругаться матом.

Получить полный текстhttp://pandia.ru/text/78/259/images/image018_22.jpg" width="389" height="520 src=">

С давних пор на новгородской земле лен – одна из главных сельскохозяйственных культур. Процесс его обработки был трудоемким и выполнялся исключительно женщинами. Для этого использовались ручные, довольно примитивные приспособления; обычно их изготовляли сами крестьяне. А более сложные, например самопряхи, покупали на базарах или заказывали мастерам. Созревший лен вручную дергали (теребили), сушили и обмолачивали вальками и цепами. Чтобы удалить вещества, склеивающие волокна, обмолоченные льняные стебли в сентябре – октябре расстилали на две – три недели на лугу или вымачивали в болотах, низинах, ямах, а потом сушили в рига. Высушенный лен мяли на льномялках, чтобы отколотить кострику (твердую основу) от волокон. Потом лен освобождали от кострики специальными деревянными лопаточками с короткой ручкой и удлиненной рабочей частью – трепалами. Чтобы расправить волокна в одном направлении, их чесали деревянными гребнями, металлической «щетью» или свиной щетиной, а иногда использовали шкуру ежа – получалась шелковистая, с мягким блеском кудель. С ноября лен пряли ручным способом с помощью прялок и веретён.

Полотенца широко использовались в свадебных обрядах. Ими перевивали дугу и увешивали спинку свадебной телеги. Во время венчания вышитое полотенце жених с невестой держали в руках. Полотенцем покрывали свадебный каравай. Во время встречи почетных гостей на нем подносили хлеб – соль. В нашем музее есть полотенце, датированное 1893 годом. Это изделие ручной работы: из выращенного льна соткали полотенце, украсили её вышивкой в виде буквы «А». Доподлинно не известно, это имя автора работы или имя того, кому предназначалось изделие.

http://pandia.ru/text/78/259/images/image020_20.jpg" width="383" height="506 src=">

Человек издавна стремился не только окружить себя необходимыми в его быту предметами, но и украсить их. Чувство красоты неотрывно от процесса труда, оно рождалось из потребности творчества, отражая духовную культуру человека. Так из века в век, вбирая всё лучшее, что было создано раньше, складывалась национальная культура, искусство русского народа. Именно в народном искусстве наиболее ярко проявился национальный вкус. В нём народ отразил мечты о прекрасном, свои надежды на счастье. Произведениями подлинно большого искусства наполнен каждый крестьянский дом, который и сам очень часто был прекрасным памятником деревянной архитектуры.

Многие предметы, сделанные из самых простых и дешёвых материалов, народные художники украшали яркой росписью и виртуозной резьбой. Они несли в жизнь радость и красоту. Долго ещё люди будут восхищаться предметами народного творчества, и черпать из его неистощимого источника духовные богатства, созданные гением народа.

Именно в дохристианской Руси следует искать истоки русского духа. Именно там находиться ключ к пониманию «загадочной и непостижимой души русской», разгадать которую тщетно пытаются на протяжении многих столетий.

Результаты исследования

Трудность работы заключалась в том, что все сведения имеют историческую давность, эти сведения разбросаны, а старожилов осталось единицы. Исследовательская деятельность по изучению интерьера избы предоставила мне возможность получить необходимые знания по истории родного края, я ознакомилась с историко-культурным наследием села. Эта работа, я надеюсь, поможет духовно – нравственному воспитанию учащихся моей школы, привития патриотизма, любви к своему селу, народу, стране в целом.

Исследовательская деятельность способствовала развитию моей индивидуальности, интеллекта и творческих способностей. Имею представление о работе экскурсовода и директора музея.

С материалами исследования я ознакомила одноклассников и старшеклассников своей школы. Провожу школьные экскурсии «Интерьер крестьянской избы».

Выводы

Подведя итоги, сделала выводы.

Во – первых, исследовательская деятельность по изучению быта крестьян предоставила мне возможность получить необходимые знания по истории родного края. Она способствовала развитию моей индивидуальности, интеллекта, творческих способностей. Это отразилось и на моём отношении к людям села и к селу в целом.

Во – вторых, я надеюсь, что эта работа поможет духовно – нравственному воспитанию учащихся моей школы, привитию патриотизма, любви к своему селу, народу, стране в целом.

В - третьих. Теперь учащимся нашей школы нет необходимости ехать на экскурсию в музей народного зодчества в Витославлицы.

В – четвёртых. Эта работа сохранила историю крестьянского быта, народного творчества, обычаев и традиций села Едрово.

В – пятых, выполнение этой исследовательской работы помогло мне закрепить навыки работы на компьютере, я научилась работать с цифровым фотоаппаратом, дома у меня создан свой сайт, на котором я разместила этот материал.

В – шестых, я приобрела навыки работы экскурсовода.

Заключение

Сегодня мы многое оставляем в прошлом и забываем, что исторические судьбы людей прошлого являются основой воспитания подрастающего поколения. Бережное отношение к своей старине, к своей истории делает человека более душевным. Поэтому необходимо хранить память и уважение к труду наших предков, их трудовым традициям, обычаям, уважение к ним. В наше время школьники плохо знают историю и культуру своего народа, родного края, страны. И с годами она может вообще забыться. Недаром говорят, что поколение без прошлого – это ничто. Поэтому больше внимания должно уделяться истории родного края, привитии любви к нему. Это является одним из важных средств в подготовке учащихся к жизни, формированию у нас, школьников, чувства хозяина, знающего и умеющего сохранить богатые культурные традиции своего края.

Библиографический обзор

Басукинский А. Село Городня – К.: Издательство, 1955.

Исаков В . Макушка Валдая - М.: Московский рабочий,1984.

Валдай – Л.: Лениздат,1979.

Круглова О. Русская народная резьба и роспись по дереву – Л.: Лениздат, 1980.

Орлов С. Н . Наша Новгородская земля - Л.: Лениздат, 1981.

Путешествие из Петербурга в Москву – Л.: Лениздат,1977.

Наша Новгородская земля – Л.:Лениздат,1982.

Семёнов А. И. Ярославо дворище – Н.: Редакция газеты Новгородская правда, 1958.

Вологодчина: невостребованная древность – М.: Издательство, 1986.

Тюрин В. На родину валдайских колокольцев – Н.: Издательство, 1990.

Фрумкин Л.. Эти сердцу милые края – Л.: Лениздат,1987.